Ist ein Notstromaggregat genehmigungspflichtig?

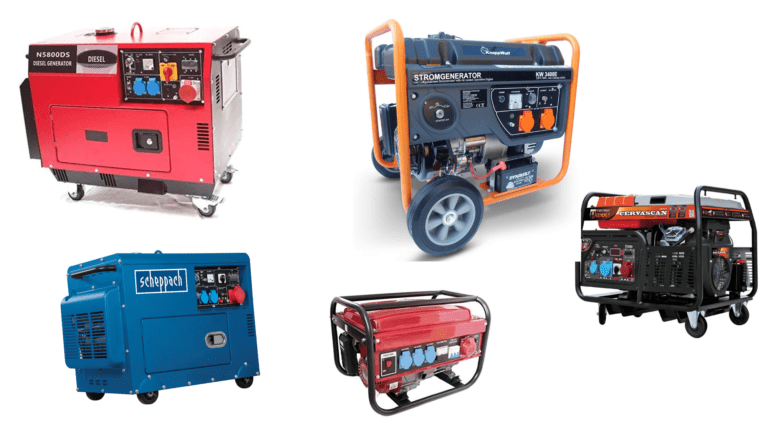

Um für einen Stromausfall gerüstet zu sein, setzen immer mehr Privathaushalte auf ein Notstromaggregat. Im Notfall erhält Ihr Haushalt durch die Netzersatzanlage (NEA) weiterhin Strom und Sie sind nicht vom Stromnetz abhängig. Wir schauen uns an, ob ein Notstromaggregat genehmigungspflichtig ist und wieso die Einhaltung gängiger Vorschriften auch für Privatpersonen wichtig ist. Ist ein Notstromaggregat…