BIK‑Kennzahl einfach erklärt: Regionen & Größen

Was ist die BIK‑Kennzahl und wofür steht BIK?

Die BIK‑Kennzahl ist ein nichtadministratives Ordnungssystem, das Gemeinden in Deutschland nach funktionalen Kriterien beschreibt. Sie hilft dir, Gemeinden entweder zu BIK‑Regionen (räumliche Verflechtungsräume) zuzuordnen oder nach Gemeindegrößenklassen (Einwohnerzahl) zu gruppieren. Der Clou: BIK bildet reale Stadt‑Umland‑Beziehungen und Größenstrukturen ab, nicht die oft träge Logik von Verwaltungseinheiten.

BIK steht für die BIK Aschpurwis + Behrens GmbH. Das Institut entwickelt und pflegt die Systematik, aktualisiert Daten jährlich und nimmt in größeren Abständen methodische Überarbeitungen vor. In der Praxis ist BIK ein Quasi‑Standard in Statistik, Markt‑ und Sozialforschung, weil sie fein genug ist, echte Mobilitäts- und Versorgungsräume zu zeigen, und zugleich stabil genug bleibt, um Zeitreihen zu analysieren.

Abgrenzung: BIK‑Regionen vs. BIK‑Gemeindegrößenklassen

BIK‑Regionen und BIK‑Gemeindegrößenklassen sind zwei komplementäre Perspektiven:

BIK‑Regionen fassen Gemeinden nach Pendlerverflechtungen und funktionaler Nähe zu Kernstädten zusammen. Es geht um die Frage: Wohin orientiert sich die Bevölkerung im Alltag – Arbeit, Versorgung, Bildung?

BIK‑Gemeindegrößenklassen sortieren Gemeinden nach Einwohnerzahl in eine 7‑stufige oder 10‑stufige Skala. Hier steht die Größenstruktur im Vordergrund, unabhängig von Pendelströmen.

Du kannst beide Sichtweisen kombinieren: Eine Gemeinde kann z. B. in der BIK(10) als „5.000–<20.000“ gelten und gleichzeitig Teil einer Stadtregion oder eines Mittelzentrumsgebiets sein. So entsteht ein zweidimensionales Raster aus funktionaler Einbettung und Bevölkerungsgröße.

So entstehen BIK‑Regionen: Datenbasis und Methode

BIK‑Regionen beruhen auf einem datengetriebenen Verfahren. Kern sind Pendlerinformationen, die zeigen, welche Kernstädte für umliegende Gemeinden das bevorzugte Ziel sind. Damit lassen sich faktische Arbeitsmarkt- und Versorgungsräume identifizieren – jenseits administrativer Grenzen.

Wesentliche Pfeiler der Methode sind aktuelle Bevölkerungsdaten, Gemeindeschlüssel (Gebietsstand), Ein‑ und Auspendlerstatistiken sowie definierte Mindestgrößen für potenzielle Kernorte. Das Ziel: kohärente, alltagstaugliche Regionen, die Pendelströme, Dichte und funktionale Zentralität abbilden.

Pendlerquote, Pendlerpriorität und 7%-Schwelle

Die Methodik nutzt zwei zentrale Elemente: Einpendelanteile und Priorität. Für jede Gemeinde wird berechnet, zu welcher Kernstadt der größte Anteil der Auspendler oder Einpendler geht. Überschreitet dieser Anteil die 7%‑Schwelle, bekommt die Kernstadt die Pendlerpriorität. Dadurch entsteht eine präferierte Verflechtungsrichtung.

Die 7% gelten als praktikable Untergrenze, um statistisches Rauschen von relevanten Beziehungen zu trennen. Wichtig ist die Stabilität: Neben der Schwelle fließen Mindestgrößen und Plausibilitätschecks ein, damit Regionen nicht bei kleinen Ausschlägen „springen“. Kurz gesagt: Die 7%‑Regel sorgt für robuste Zuordnungen, ohne feine Verflechtungen zu ignorieren.

Regionstypen: Ballungsräume, Stadtregionen, Mittel- und Unterzentren

BIK unterscheidet funktionale Regionstypen, die Zentralität und Einzugsbereiche abbilden. Damit navigierst du vom urbanen Kraftzentrum bis zur kleinteiligen Versorgungsebene:

Ballungsräume sind die großen Metropolkerne mit starkem Einpendeln aus dem Umland, dichter Infrastruktur und internationaler Ausstrahlung. Sie sind die Schwergewichte des Systems.

Stadtregionen bündeln obere Mittelzentren und große Städte mit deutlicher Umlandverflechtung. Sie sind oft polyzentrisch und wirtschaftlich hoch divers.

Mittelzentrengebiete bilden regionale Knoten der Grundversorgung. Hier geht es um Arbeit, Bildung, Gesundheit – alles eine Nummer kleiner, aber funktional wichtig.

Unterzentrengebiete sind die feinmaschige Grundversorgung: kleinere Städte, die ihr Umfeld tragen. Pendelanteile sind moderater, Wege kürzer, Bindungen lokal.

Einige Gemeinden bleiben außerhalb dieser Typologie, wenn keine eindeutige Verflechtung über die Schwellen entsteht. Das ist selten, aber methodisch vorgesehen.

BIK‑Gemeindegrößenklassen: Skalen (7 und 10) im Überblick

Die Größenklassifikation ordnet Gemeinden nach Einwohnerzahl. Sie ist simpel, aber analytisch wertvoll, weil viele soziale, ökonomische und infrastrukturelle Muster mit Größe korrelieren. In Datensätzen begegnest du zwei Skalen: BIK 1–7 (kompakt) und BIK(10) (feiner).

BIK 1–7: Einteilung nach Einwohnerzahl

Die 7‑stufige Skala fasst Gemeindegrößen in breitere Klassen zusammen. Sie ist ideal für übersichtliche Segmentierungen, etwa in Berichten oder wenn Fallzahlen gering sind. Die genauen Schnittpunkte können je nach Version leicht variieren, typischerweise reichen sie von sehr kleinen Gemeinden bis hin zu Millionenstädten. Für die Praxis heißt das: Du bekommst klare Gruppen, die robust aggregieren, ohne zu fragmentieren.

Ein Beispiel für die Logik: Sehr kleine Gemeinden bilden die unteren Klassen (ländliche Räume, geringe Dichte), Mittelstädte liegen im Mittelfeld, Großstädte und Millionenmetropolen an der Spitze. Damit kannst du Analysen nach Urbanitätsgrad einfärben, ohne dich in Mikrounterschieden zu verlieren.

BIK(10): Feiner differenziert für Analysen und Surveys

Die 10‑stufige Skala – oft als BIK(10) bezeichnet – bietet höhere Trennschärfe. Sie eignet sich für Stichprobendesigns, Medienplanung und wissenschaftliche Analysen, bei denen Unterschiede zwischen z. B. 5.000–<20.000 und 20.000–<50.000 Einwohnern relevant sind. Der Vorteil: exaktere Strata, präzisere Gewichtungen und feinere Urbanitätsprofile.

Gerade in großen Studien (SOEP, Medien‑/Reichweitenforschung, bundesweite Surveys) sorgt die BIK(10) dafür, dass strukturelle Heterogenität sichtbar bleibt. Du vermeidest Verzerrungen, die durch zu grobe Klassen entstehen, und bekommst stabile Vergleichsgruppen über Zeit.

Wer nutzt die BIK‑Systematik?

BIK ist in vielen Institutionen Standard oder integraler Bestandteil. Die Nutzer profitieren von konsistenten Räumen, aktuellen Zeitreihen und kompatiblen Schlüsseln zu amtlichen Datensätzen.

Statistik, Markt- und Sozialforschung (ADM/agma/GENESIS/GV‑ISys)

In der amtlichen und angewandten Statistik ist BIK weit verbreitet. Du findest BIK‑Bezüge in Metadaten, Tabellen oder Schichtungsvariablen. Die ADM‑Stichproben nutzen BIK‑Logiken zur Raumstrukturierung, die agma (Medienanalyse) zur Zielgruppen- und Reichweitenplanung. Das Destatis‑Portal GENESIS und das GV‑ISys (Gemeinde‑ und Verwaltungsstruktursystem) bieten Datensätze, die mit BIK kompatibel sind oder sich via Gemeindeschlüssel verbinden lassen. Kurzum: BIK ist ökosystemfähig.

Praxisbeispiele: Stichprobenschichtung, Medienplanung, Regionalanalysen

In der Stichprobenschichtung kombiniert man BIK(10) mit BIK‑Regionstypen, um repräsentative Strata nach Größe und Urbanität zu bilden. Das verbessert Feldsteuerung und Gewichtung.

In der Medienplanung nutzt du BIK für regionale Reichweitenmodelle: Kampagnen können Ballungsräume und Stadtregionen differenziert ansteuern, statt sich auf Kreise zu verlassen, die nicht die Nutzungsrealität abbilden.

In Regionalanalysen helfen BIK‑Regionen, Pendlerkorridore, Einzugsbereiche und Versorgungslücken zu sehen. Standortentscheidungen (Einzelhandel, Gesundheit, Bildung) profitieren von funktionalen Räumen, nicht nur von administrativen Grenzen.

Ein praktisches Mini‑Szenario: Du planst eine neue Praxis. Mit BIK erkennst du, dass 15% der umliegenden Gemeinde in die Nachbarstadt pendeln (über 7%‑Schwelle) und dortige Ärzte bevorzugen. Deine Standortwahl verschiebt sich näher an die Pendlerpriorität – Reichweite rauf, Leerzeiten runter.

Aktualisierung und Qualitätssicherung

Nichts ist älter als die Statistik von gestern. BIK hält deshalb jährliche Updates vor und überarbeitet die Methodik periodisch, um Strukturbrüche (z. B. neue Verkehrsachsen, Fusionen, Wohnungsboom‑Zonen) abzubilden.

Jährliche Updates und Gebietsstand

Jährlich werden Bevölkerungsstände und Gebietsstände (Gemeindefusionen, Eingemeindungen, Umbenennungen) eingespielt. Das hält die BIK‑Kennzahl anschlussfähig an amtliche Daten. Wichtig ist die Versionierung: Halte in Projekten fest, auf welchen Gebietsstand du dich beziehst. So bleibt deine Zeitreihe vergleichbar und du vermeidest stille Brüche.

Überarbeitungen ca. alle zehn Jahre

Etwa alle zehn Jahre erfolgt eine methodische Revision: Schwellen werden geprüft, Regionstypen feinjustiert, Pendlerdaten neu gewichtet, Raumkategorien modernisiert. Das ist normal – ähnlich wie bei Zensus‑Anpassungen. In Berichten solltest du Revisionssprünge ausweisen und ggf. Brückenvariablen nutzen, um Alt‑ und Neudaten zu verbinden.

So findest du deine BIK‑Region oder Größenklasse

Der Weg zur eigenen BIK‑Zuordnung führt über offizielle Quellen, kompatible Tabellen und ein paar pragmatische Schritte. Das dauert selten länger als einen Kaffee.

Offizielle Karten, Tabellen und Datensätze

Du wirst fündig bei der BIK Aschpurwis + Behrens GmbH selbst (Karten, Erläuterungen, Downloads) und in amtlichen Portalen wie Destatis GENESIS und GV‑ISys. Häufig kreisen auch XLSX‑Listen oder Shape/GeoJSON‑Dateien, die Gemeindeschlüssel und BIK‑Regionstypen bzw. Größenklassen verbinden. Für Kartenprojekte lohnt sich die Kombination mit Open‑Geodaten (z. B. OSM, ATKIS).

Schritt‑für‑Schritt: Gemeinde nachschlagen

Schritt 1: Besorge dir den amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS). Du findest ihn in kommunalen Steckbriefen, GENESIS oder auf der Gemeindewebsite. Der AGS ist der sichere Schlüssel für alle Verknüpfungen.

Schritt 2: Lade die BIK‑Tabelle mit Regionstyp und/oder Größenklasse für den passenden Gebietsstand herunter. Achte darauf, dass Jahr und Stand zu deinen Analysedaten passen.

Schritt 3: Verknüpfe deine Gemeindedaten per AGS mit der BIK‑Tabelle. In Excel per SVERWEIS/XVERWEIS, in R/Python via Join. Ergebnis: Jede Gemeinde hat jetzt eine BIK‑Region und eine Größenklasse.

Schritt 4: Prüfe die Plausibilität bei Grenzfällen: Hat die Gemeinde kürzlich fusioniert? Gab es deutliche Pendlerverlagerungen? Wenn ja, dokumentiere die Version der BIK‑Kennzahl.

Schritt 5: Für Karten: hole dir Geometrien (Gemeinde‑Shapes) und mapiere die BIK‑Attribute. Jetzt siehst du funktionale Räume – oft klarer als in Kreis‑Karten.

BIK in der Praxis verstehen: Häufige Fragen

Was ist die BIK‑Kennzahl?

Die BIK‑Kennzahl ist eine analytische Zuordnung deutscher Gemeinden zu BIK‑Regionen (nach Pendlerverflechtungen) und zu Gemeindegrößenklassen (nach Einwohnerzahl). Sie hilft, funktionale Räume und Größenstrukturen vergleichbar zu machen.

Wofür steht BIK?

BIK steht für BIK Aschpurwis + Behrens GmbH, das Institut, das die Systematik entwickelt, jährlich fortschreibt und methodisch weiterentwickelt. Kurz: die Quelle der BIK‑Standards.

Wie werden BIK‑Regionen abgegrenzt?

Über Pendlerdaten: Erreicht das bevorzugte Ziel einer Gemeinde mindestens 7% Ein‑ bzw. Auspendelanteil, erhält diese Kernstadt die Pendlerpriorität; hinzu kommen Mindestgrößen und statistische Stabilisierung, um robuste Regionen zu bilden.

Welche Regionstypen gibt es?

Es gibt Ballungsräume, Stadtregionen, Mittelzentrengebiete, Unterzentrengebiete sowie gelegentlich Gemeinden ohne Zuordnung zu diesen Typen, wenn keine eindeutige Verflechtung vorliegt.

Was sind BIK‑Gemeindegrößenklassen?

Sie sind Größenstufen nach Einwohnerzahl, in 7 oder 10 Klassen, um Analysen und Stichproben fein genug zu strukturieren – von kleinen Gemeinden bis zu Millionenstädten.

Wer nutzt BIK?

Unter anderem statistische Ämter, Markt‑ und Sozialforschung (z. B. ADM, agma), Medienplanung, Wissenschaft und Behörden, die funktionale Räume benötigen, statt sich nur auf Verwaltungseinheiten zu stützen.

Wie oft wird die BIK aktualisiert?

Jährlich nach Bevölkerungs‑ und Gebietsstand; größere Revisionen finden etwa alle zehn Jahre statt, um Strukturwandel und neue Datenquellen abzubilden.

Wo finde ich meine BIK‑Region?

In Karten und Tabellen der BIK GmbH, im Destatis GV‑ISys, in GENESIS und in frei verfügbaren XLSX‑Listen bzw. Geodaten, die per Gemeindeschlüssel verbunden werden.

Ist die BIK eine amtliche Verwaltungseinheit?

Nein. BIK ist eine analytische Gliederung, die Verwaltungseinheiten überlagert, um reale Verflechtungen sichtbar zu machen. Sie ist kein Rechtsraum.

Was unterscheidet BIK von NUTS oder Kreisen?

BIK bildet funktionale Verflechtungen (Pendeln) ab. NUTS und Kreise sind administrative bzw. EU‑statistische Ebenen. Beides ergänzt sich, ist aber nicht austauschbar.

Grenzen und Missverständnisse vermeiden

Auch die beste Kennzahl hat einen Kontext. Kenne die Grenzen, dann nutzt du BIK richtig – ohne falsche Sicherheit.

Keine Verwaltungseinheit, sondern analytische Gliederung

BIK‑Regionen sind keine juristischen Einheiten. Sie geben dir ein Planungs‑ und Analyse‑Raster, kein verbindliches Zuständigkeitsschema. Wenn du Förderkulissen, Kommunalrecht oder Zuständigkeitsketten betrachtest, brauchst du weiterhin amtliche Grenzen (Gemeinde, Kreis, Land, NUTS).

Typische Fehler bei Interpretation und Vergleich

Häufige Fallstricke sind Versionen mischen, Gebietsstand ignorieren und BIK‑Typen mit Kreisen verwechseln. Vermeide Aggregationen quer über Stand und Version. Dokumentiere die BIK‑Version und den AGS‑Stand. Und: Eine kleine Gemeinde im Ballungsraum ist nicht automatisch „urban“ im Sinne von Dichte oder Nutzungsmustern – sie ist funktional verknüpft, aber möglicherweise strukturell ländlich.

Extra-Tipp: Micro‑Check Pendlerdaten lokal plausibilisieren

Wenn du nahe an der Realität arbeiten willst, mache einen Micro‑Check: Vergleiche BIK‑Zuordnungen mit kommunalen Meldedaten, Arbeitgeberclustern und ÖPNV‑Takten. Entdeckst du abweichende Signale (z. B. neues Logistikzentrum), notiere einen Frühindikator für künftige BIK‑Änderungen. So bleibst du handlungsfähig, bevor die offizielle Revision kommt.

Kleine Praxisidee: Erstelle eine jährliche Notiz pro Gemeinde mit drei Feldern – „größter Arbeitgeber“, „neue Infrastruktur“, „Auffälligkeiten in Einpendlern“. Das ist simpel, aber brutal effektiv, um Veränderungen früh zu erkennen.

Extra-Tipp: Kombi‑Use mit Open Geo‑Daten für Karten

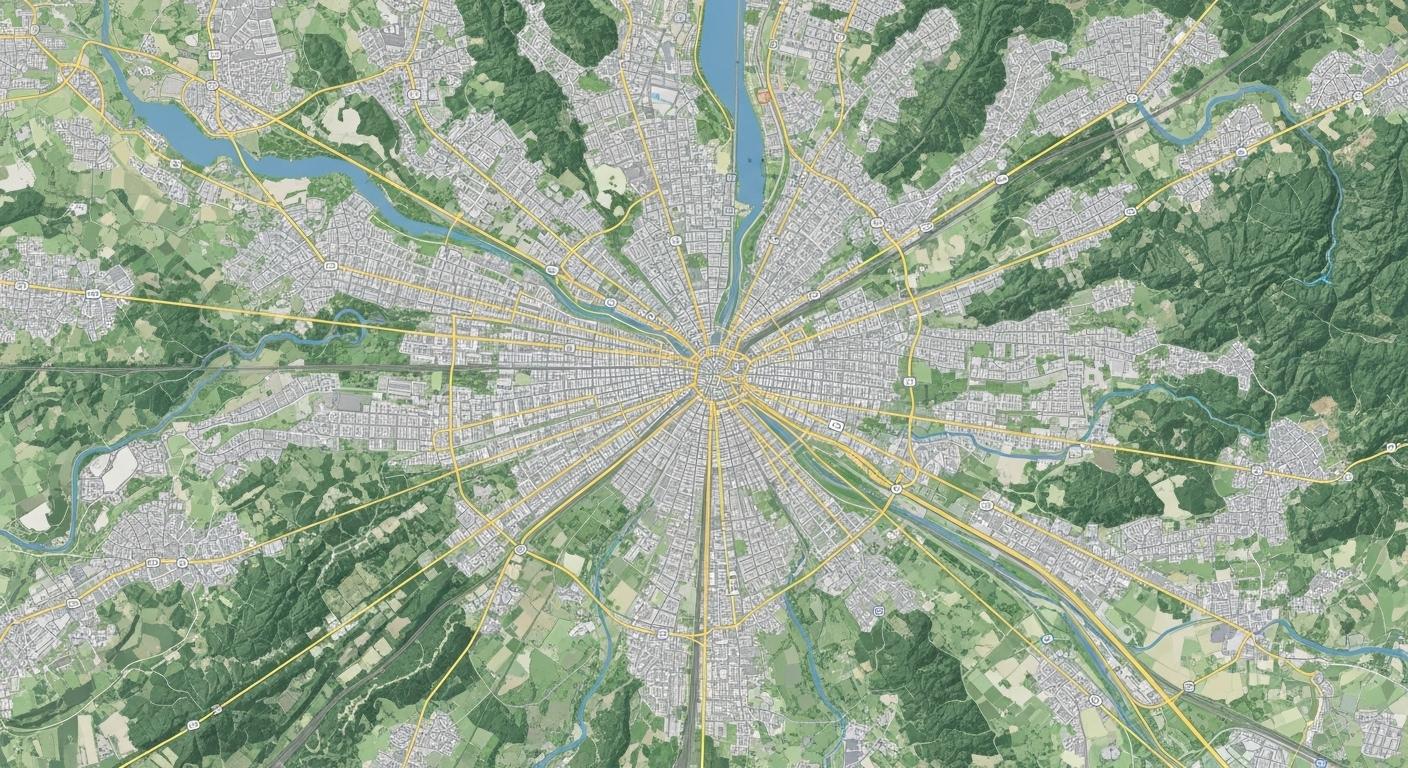

Karten machen BIK sichtbar. Kombiniere deine BIK‑Attribute mit OpenStreetMap (Straßen, POIs) oder ATKIS (Topographie) und baue Heatmaps der Pendlerprioritäten. So erkennst du Stadt‑Umland‑Ströme, Versorgungsinseln und Lücken im Angebot.

Ein schneller Workflow: Lade Gemeinde‑Geometrien, joine BIK‑Regionstypen, ziehe OSM‑POIs (Gesundheit, Bildung, Handel) hinzu, färbe nach BIK‑Typ und skaliere Marker nach Einwohnerklasse. Ergebnis: Eine Karte, die Entscheidungsträgern sofort einleuchtet.

Nur eine Bullet‑Liste pro H2 ist erlaubt – hier deine kompakte Checkliste:

- Daten verbinden: AGS als Schlüssel, BIK‑Tabelle, Geometrien laden, OSM‑POIs ergänzen, Symbologie nach Regionstyp und Größenklasse, Legende klar beschriften, Version/Stand am Kartenrand angeben.

Zum Schluss ein kleines Augenzwinkern: Zahlen sind geduldig – Regionen nicht. Wenn du die BIK‑Kennzahl mit klarem Kopf und sauberer Dokumentation nutzt, erzählt sie dir sehr lebendige Geschichten über Arbeit, Wege und Orte. Genau darum geht’s.