Umbauter Raum: Definition & Berechnung

Was ist der umbaute Raum (UR)?

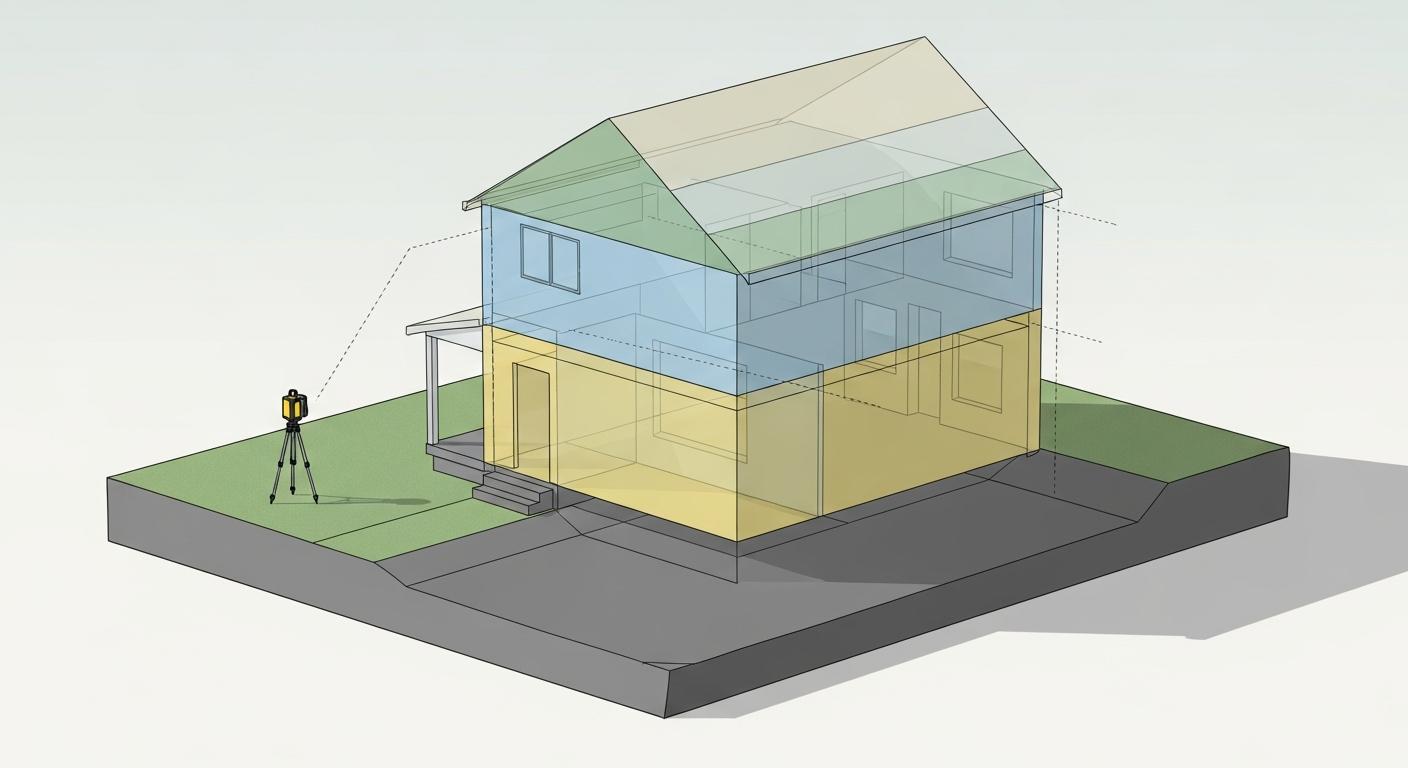

Der „umbauter Raum“ (abgekürzt UR) ist die historische Kennzahl für das Gebäudevolumen in Kubikmetern. Sie gibt an, wie viel Luftvolumen ein Baukörper innerhalb seiner äußeren Hüllflächen umfasst – vom Keller bis zum Dach. In älteren Normfassungen der DIN 277 war der UR die Maßgröße, um die „Kubatur zu berechnen“. Heute ist der modernere Begriff der Brutto‑Rauminhalt (BRI) Standard, doch der UR wird in Praxis und Gutachten weiterhin genutzt, weil er vergleichbare, pragmatische Werte liefert.

Der UR betrachtet ein Gebäude in „Körpern“: Jedes Vollgeschoss wird mit Länge × Breite × Höhe errechnet und die Volumina werden addiert. Für Dachräume existieren vereinfachende Faktoren, damit nicht für jede individuelle Dachform komplexe Integrale nötig sind. Ein ausgebautes Dach zählt in vielen Praxisleitfäden etwa zur Hälfte, ein nicht ausgebauter Dachraum häufig nur zu einem Drittel. Damit eignet sich der UR hervorragend für grobe Kostenschätzungen, Vergleiche in der Wertermittlung und die Diskussion mit Handwerkern und Banken.

Wichtig: Der Begriff „umbauter Raum“ beschreibt das Volumen des Rohbaus – also das, was durch Wände, Decken, Dach und Boden „umhüllt“ wird. Innenausbau, Möbel oder Haustechnik beeinflussen die Kubikmeter nicht. Für die Baukosten pro m³ und Sanierungskalkulationen funktioniert das gut, weil die meisten Kosten grob mit der Kubatur korrelieren. Wenn du also „Umbauvolumen“ hörst oder einen Kubatur Rechner nutzt, geht es fast immer um UR oder BRI – zwei Seiten derselben Volumen‑Medaille, jedoch mit unterschiedlichen Regeln.

UR vs. Brutto‑Rauminhalt (BRI) — der Unterschied

Der BRI hat den UR in der aktuellen DIN 277 abgelöst. Während der UR als historische, vereinfachte Kenngröße eher mit Praxiskonventionen arbeitet (Faktoren für Dach, teilweise auch für Keller), nutzt der BRI exakte Geometrien und präzise Geschosshöhen. Im Ergebnis ist BRI oft etwas größer, weil er „grenzscharf“ rechnet und zum Beispiel Dachräume als dreidimensionale Körper abbildet, statt sie pauschal zu „halbieren“.

- UR arbeitet mit Vereinfachungen (Dachhalbierung, Drittelung nicht ausgebauter Dachräume, teils pauschale Ansätze beim Keller). BRI modelliert exakte Volumina über alle Gebäudeabschnitte.

- UR ist vergleichbar und schnell: ideal für Kostenschätzungen, ältere Vergleichswerte, Gutachten und manche Bankanforderungen. BRI ist normsicher in Planung, Ausschreibung und Abrechnung.

- UR rechnet meist mit Außenmaßen und unterscheidet in der Regel nicht zwischen Rohbau- und Fertigmaßen. BRI folgt Normgrenzen (z. B. Außenflächen, Trennungen, Zuschreibungen).

- UR akzeptiert Dachfaktoren (½ bzw. ⅓) als praxisnah. BRI bildet das tatsächliche Dachvolumen nach Neigung, Kniestock und Geometrie.

- UR kann für Keller pauschal 100 % ansetzen (voll umschlossen), bei Kriechkellern reduziert. BRI nimmt das reale Kellervolumen.

- UR‑Werte sind in vielen Kostenkennwerttabellen und älteren Bauakten dokumentiert. BRI ist die Sprache der modernen DIN 277 (mit Ausgabeständen 2016/2021).

- Wer heute baut, plant mit BRI. Wer vergleicht, bewertet oder Finanzierungen vorbereitet, trifft oft noch auf UR.

In der Praxis ist es wichtig, beide Kennzahlen lesen zu können: Für eine Bank mag der umbauter Raum einfacher sein, für eine Ausschreibung braucht es den BRI. Und wenn du Bestandsgebäude bewertest, stößt du fast immer auf alte UR‑Werte – die sich für Vergleichszwecke weiterhin hervorragend eignen.

So berechnest du den umbauten Raum (Schritt‑für‑Schritt)

Den UR kannst du selbst ermitteln, solange du die Außenmaße und Geschosshöhen kennst. Ziel ist eine plausible Näherung, die zu soliden Kostenschätzungen taugt – ohne millimetergenaues CAD‑Modell.

Schritt 1: Gebäudekörper definieren

Lege fest, welche Teile zum Haus gehören: Hauptbau, Anbauten, Wintergarten, Garage, Keller, Dach. Entscheide, ob ein Dachgeschoss ausgebaut oder nicht ausgebaut ist. Markiere durchgängig umschlossene Bereiche – die zählen grundsätzlich.

Schritt 2: Außenmaße messen

Miss Länge und Breite jedes Baukörpers an der Außenkante. Nutze ein Laser‑Distanzmessgerät oder die Bemaßungen aus dem Plan. Bei Bestandsgebäuden sind Planmaße gelegentlich abweichend; dokumentiere Auffälligkeiten mit Fotos und kurzen Skizzen.

Schritt 3: Geschosshöhen festlegen

Für Vollgeschosse wird die Höhe von Oberkante Rohboden bis Oberkante Rohdecke angesetzt. Fehlen Rohbaumaße, nimm Fertighöhen plus Decken- und Bodenaufbauten als Näherung. Beim Dach entscheidest du: ausgebaut (½) oder nicht ausgebaut (⅓). Beim Keller: voll umschlossen (100 %) oder reduzierter Ansatz bei niedrigen Kriechkellern.

Schritt 4: Volumen je Geschoss berechnen

Rechne Länge × Breite × Höhe für jedes Vollgeschoss. Dach und Keller mit den typischen Faktoren (siehe unten) korrigieren. Wiederhole das für Anbauten, Garagen, Wintergärten.

Schritt 5: Besonderheiten ergänzen

Ergänze Volumina von Treppenhäusern, Fahrstuhlschächten und Lufträumen, sofern sie in deiner Grobberechnung nicht enthalten sind. Kleine Vorsprünge, Balkonplatten oder Vordächer werden im UR oft nicht gesondert berücksichtigt.

Schritt 6: Summieren und plausibilisieren

Addiere alle Teilvolumina zum umbauten Raum. Prüfe deine Zahl gegen Erfahrungswerte: Ein Einfamilienhaus mit 120–160 m² Wohnfläche liegt häufig bei 800–1.300 m³ UR; ein Mehrfamilienhaus mit 1.000 m² Nutz-/Wohnfläche eher bei 5.000–8.000 m³. Abweichungen sind normal, aber sollten begründbar sein (z. B. sehr hohes Dach, großer Keller).

Formel pro Geschoss (L×B×H) und typische Höhenfaktoren

Die Basisformel lautet immer gleich: Volumen = Länge × Breite × Höhe. Für Vollgeschosse nimmst du die volle Höhe, beim Dach und Keller greifen Richtwerte:

- Vollgeschoss: VolumenVoll = L × B × H. H ist die Rohbauhöhe (oder angenähert die Fertighöhe plus Aufbauten). Bei 10,00 × 8,00 m und 2,75 m Höhe wären das 220 m³ pro Geschoss.

- Ausgebautes Dachgeschoss: Häufig ½ × (L × B × H), wobei H die durchschnittliche Dachgeschosshöhe ist. Wenn du die mittlere Höhe schlecht schätzen kannst, wähle 50 % des darunterliegenden Geschossvolumens als Näherung.

- Nicht ausgebauter Dachraum: In vielen Leitfäden ⅓ × (L × B × H) als Orientierung, besonders bei spitzen Dächern ohne Kniestock. Je höher der Kniestock, desto eher 40–50 % statt 33 %.

- Keller: Üblicherweise 100 %, wenn der Keller vollwertig und komplett umschlossen ist. Kriechkeller oder teilunterkellerte Bereiche kannst du mit 50–80 % ansetzen, proportional zur überbauten Fläche und der realen Höhe.

- Doppelt hohe Räume: Wenn ein Geschoss einen Luftraum enthält, ziehst du das „fehlende Deckenvolumen“ im oberen Geschoss ab oder zählst es als Teil des unteren Geschosses – wichtig ist, dass es nicht doppelt gezählt wird.

Für die Dachhöhe hilft eine einfache Näherung: mittlere Dachhöhe = (Firsthöhe + Traufhöhe) ÷ 2. Bei einem Satteldach mit 5,20 m First und 1,20 m Traufe ist die mittlere Höhe 3,20 m. Multipliziere L × B × 3,20 m und wende anschließend den ½‑ oder ⅓‑Faktor an – so kommst du in der Praxis sehr nahe an typische UR‑Werte.

Regeln für Keller, Fahrstuhlschächte, Balkone, Gauben

Ein paar Praxiskonventionen schützen dich vor systematischen Fehlern und endlosen Detaildiskussionen. Für den UR gilt: Klarheit schlägt Perfektion, solange sie konsequent ist.

Keller: Ein vollständig umschlossener Keller zählt voll. Ein niedriger Kriechkeller (z. B. 1,20 m) kann mit 50–70 % gewichtet werden. Ist nur ein Gebäudeteil unterkellert, rechne die überbaute Fläche anteilig. Technikräume zählen mit, da sie vom Baukörper umschlossen sind.

Fahrstuhlschächte: Schächte ziehen sich als geschlossene Volumina über mehrere Geschosse. Wenn du pro Geschoss mit L × B × H rechnest, sind sie in der Regel schon enthalten. Fehlen sie in deiner Vereinfachung, addiere Höhe × Schachtfläche über die betroffenen Geschosse.

Balkone: Kleine Balkonplatten und freie Auskragungen (bis ca. 0,5 m Ausladung) wurden traditionell nicht als UR gerechnet. Großflächige, allseitig umschlossene Wintergärten oder Loggien mit Verglasung zählen jedoch – weil sie eingehaust sind. Bei Zweifel gilt: nur umbauter, also rundum umschlossener Raum.

Gauben: Gauben vergrößern die Dachkubatur. In einer UR‑Faktorlogik (½ bzw. ⅓) sind sie bereits „mittelbar“ enthalten. Bei sehr breiten Schleppgauben kannst du die Dachfaktoren auf 60–65 % anheben, wenn die effektive Dachkubatur deutlich erhöht ist.

Treppen/Lufträume: Treppenhäuser zählen durchgängig mit; Lufträume nicht doppelt. Eine konsequente Zuordnung zu einem Geschoss reicht aus – und macht die Rechnung transparent.

Umrechnung BRI → UR (Faustformeln)

Du hast bereits den Brutto‑Rauminhalt und brauchst den umbauten Raum? Eine exakte Rückwandlung gibt es nicht, weil BRI geometrisch genau und UR faktorbasiert rechnet. Mit wenigen Faustregeln holst du dir aber eine belastbare Näherung.

Variante A: Dachanteil pauschal korrigieren

Wenn du das BRI‑Volumen inklusive Dach kennst, zieh vom Dachvolumen den Anteil ab, den UR „nicht sieht“:

- Ausgebautes Dach: UR ≈ BRI − 0,5 × Dachvolumen

- Nicht ausgebautes Dach: UR ≈ BRI − 0,67 × Dachvolumen

Begründung: UR rechnet das ausgebautes Dach mit 50 %, das nicht ausgebaute mit 33 %. BRI rechnet 100 %. Der Abzug gleicht die Faktorlogik aus.

Variante B: Nicht überdeckte Flächen (Vordächer, offene Durchfahrten) bereinigen

BRI kann Flächen mit Volumen erfassen, die im UR nicht üblich sind (z. B. offene Durchfahrten in Hallen). Zieh dieses Volumen voll ab, wenn es nicht allseitig umschlossen ist:

- UR ≈ BRI − Volumen nicht umschlossener Bereiche − Dachkorrektur

Variante C: Mischbauweise mit Teilkeller

Ist nur ein Teil unterkellert und BRI enthält das vollständige Kellervolumen, kannst du für den UR die tatsächlich umschlossenen Kellerflächen proportional übernehmen. Bei Kriechkellern reduzierst du mit 0,5–0,8.

Praktische Abkürzung, wenn nur Gesamtzahlen vorliegen:

UR ≈ BRI × 0,90 bis 0,95 bei ausgebautem Dach,

UR ≈ BRI × 0,80 bis 0,88 bei nicht ausgebautem Dach.

Der Korridor deckt unterschiedliche Dachneigungen, Kniestockhöhen und Gauben ab. Wenn du die Dachform kennst, nutze die gezielte Dachkorrektur von Variante A – sie ist genauer.

Ein Beispiel: Ein BRI von 1.250 m³, Dachvolumen 250 m³, Dach ausgebaut. UR ≈ 1.250 − 0,5 × 250 = 1.125 m³. Ist das Dach nicht ausgebaut, UR ≈ 1.250 − 0,67 × 250 = 1.082 m³. Das ist für Kostenschätzungen ausreichend präzise, solange du die Annahmen dokumentierst.

Praxisbeispiele und Rechenbeispiele

An Beispielen merkst du am schnellsten, wie UR funktioniert. Die Zahlen sind bewusst rund gehalten, damit du sie im Kopf plausibilisieren kannst.

Einfamilienhaus, rechteckig, zwei Vollgeschosse, ausgebautes Satteldach

- Geometrie: 10,00 × 8,00 m, Geschosshöhe 2,75 m, ausgebautes Dach mit mittlerer Höhe 3,00 m.

- Vollgeschoss EG: 10 × 8 × 2,75 = 220 m³

- Vollgeschoss OG: 10 × 8 × 2,75 = 220 m³

- Dach (ausgebaut, ½): L × B × H × 0,5 = 10 × 8 × 3,0 × 0,5 = 120 m³

- Keller voll umschlossen: 10 × 8 × 2,40 = 192 m³

UR gesamt = 220 + 220 + 120 + 192 = 752 m³.

Wenn du nur bis Oberkante Bodenplatte rechnen möchtest (ohne Keller), sind es 560 m³. Für eine grobe Baukostenabschätzung mit 350 €/m³ ergäbe das 752 × 350 € ≈ 263.200 € (reine Baukosten, ohne Grundstück, Planung, Gebühren).

Mehrfamilienhaus mit Teilkeller und nicht ausgebautem Dach

- Geometrie: 22,00 × 12,00 m, drei Vollgeschosse à 2,90 m, Dach mittlere Höhe 3,40 m, Dachraum nicht ausgebaut.

- Volumen pro Vollgeschoss: 22 × 12 × 2,90 = 765,6 m³

- Drei Vollgeschosse: 3 × 765,6 = 2.296,8 m³

- Dach (⅓): 22 × 12 × 3,40 × 0,33 ≈ 296,0 m³

- Teilkeller: 60 % der Grundfläche, Höhe 2,50 m: 22 × 12 × 2,50 × 0,6 = 396,0 m³

UR gesamt ≈ 2.296,8 + 296,0 + 396,0 = 2.988,8 m³.

Mit Baukosten pro m³ von 420 € für höhere Ausstattungsqualität: 2.989 × 420 € ≈ 1,25 Mio. €. Nebenkosten, Außenanlagen und Reserve kommen noch hinzu.

Halle/Werkstatt mit offenem Vordach

- Geometrie: 30,00 × 18,00 m, Höhe 6,50 m, offenes Vordach 4,00 × 18,00 × 4,00 m.

- Hallenvolumen: 30 × 18 × 6,5 = 3.510 m³

- Offenes Vordach: Im UR nicht zu zählen, da nicht umschlossen.

UR gesamt = 3.510 m³.

BRI wäre hier ebenfalls 3.510 m³, könnte aber je nach Auslegung das Vordach als „Volumen“ zählen – UR grenzt es praxisnah aus.

Bungalow mit großem Wintergarten

- Geometrie: 14,00 × 12,00 m, Höhe 2,70 m, Wintergarten 4,00 × 3,00 × 2,50 m vollständig verglast.

- Hauptkörper: 14 × 12 × 2,7 = 453,6 m³

- Wintergarten (umhüllt): 4 × 3 × 2,5 = 30,0 m³

UR gesamt = 483,6 m³.

In Sanierungsplanungen wird der Wintergarten oft gesondert betrachtet, weil seine Hülle andere Anforderungen stellt – im UR ist er sauber enthalten.

So erkennst du: Für den umbauten Raum addierst du konsistent umschlossene Volumina und wendest beim Dach die Überschlagsfaktoren an. Damit sind deine Kostenschätzungen belastbar – und du kannst Ergebnisse im Team verlässlich kommunizieren.

Online‑Rechner und Mess‑Tipps

„Kubatur berechnen“ geht heute schneller denn je: Online‑Rechner liefern dir mit wenigen Eingaben solide Näherungen. Für genaue Projekte sind Laserdistanzmessgeräte, Planmaße und 3D‑Tools ideal. Und wenn du unterwegs bist, reicht oft schon Smartphone‑Technik für eine gute erste Hausnummer.

Online‑Rechner: Viele Portale bieten Kubatur Rechner oder BRI‑Rechner an. Du gibst Länge, Breite, Geschosshöhen und Dachangaben ein, wählst „ausgebaut“ oder „nicht ausgebaut“ – und erhältst UR bzw. BRI. Achte darauf, ob der Rechner Dach mit ½ bzw. ⅓ absetzt oder ob er ein exaktes Dachvolumen erwartet. Dokumentiere deine Eingaben, damit du später gezielt nachkorrigieren kannst.

Smartphone‑3D/Laserscanner: Neue Smartphones (z. B. mit LiDAR) erstellen Raumscans, aus denen Volumina und Flächen abgeleitet werden können. Für Außenmessungen nutzt du die Maßband‑App oder kombinierst kurze Lasermessungen. Rechne bei „freihändigen“ Scans mit ±2–5 % Abweichung; mit mehreren Referenzmaßen sinkt die Abweichung.

Anpassung Richtung UR: Viele 3D‑Apps liefern eher BRI‑nahe Volumina. Um daraus UR zu machen, wendest du die Dachfaktoren an (½ bzw. ⅓) oder nutzt die BRI→UR‑Faustformeln. Offene Bauteile (Vordächer, Durchfahrten) ziehst du ab. So kommst du mit wenigen Klicks von einer BRI‑Schätzung zu einem UR‑Wert, der für Kosten und Vergleiche taugt.

Mess‑Checkliste und Dokumentation (Extra‑Tipp)

- Außenmaße je Baukörper: Länge, Breite an mindestens zwei gegenüberliegenden Seiten messen.

- Geschosshöhen: Rohbauhöhe oder ersatzweise Fertighöhe plus Aufbauten je Geschoss notieren.

- Dachangaben: First‑ und Traufhöhe oder mittlere Höhe, Kniestock, Neigung, Ausbauzustand.

- Kellerstatus: voll umschlossen oder Kriechkeller, Teilkeller‑Anteil in Prozent der Grundfläche.

- Besonderheiten: Treppenhäuser, Fahrstuhlschächte, Lufträume, große Gauben, Wintergärten gesondert erfassen.

- Fotodokumentation: Jede Fassade, Dach, Innenräume pro Geschoss, Kellerzugang; Fotos mit Maßstab (Zollstock/Blatt).

- Skizze/Plan: Grundriss mit Außenmaßen, Schnellskizze mit Höhenangaben, Dachform, Anbauten.

- Quellen sichern: Planstand (Datum), verwendeter Rechner/Tool, Annahmen (z. B. Dachfaktor ½), Datum der Messung.

Die Kombination aus Messwerten, Fotos und sauber notierten Annahmen macht deine UR‑Berechnung nachvollziehbar – für dich, dein Team und externe Prüfer.

Kostenabschätzung €/m³ und Einflussfaktoren

Die Frage „Wie viel kostet ein Kubikmeter umbauter Raum?“ begegnet dir in jeder Budgetrunde. Als Faustwerte gelten für Wohngebäude oft 230–450 €/m³, je nach Region, Ausstattung und Bauweise. Höhere Standards, komplexe Geometrien, anspruchsvolle Haustechnik oder inflationäre Effekte treiben die Werte darüber hinaus. Für grobe Projektstarts rechnest du mit einem mittleren Wert, den du in der Planung präzisierst.

Einflussfaktoren im Überblick:

Bei gleicher Kubatur sind Baukosten nicht identisch. Hülle‑zu‑Volumen‑Verhältnis, Ausbaustandard und Technik machen den Unterschied. Ein kompakter Baukörper ist effizienter: weniger Außenfläche pro Kubikmeter. Aufwendige Fassaden, große Glasflächen und viele Vor- und Rücksprünge erhöhen die Hüllkosten pro m³. Innen wirkt die Ausstattung: einfache Bäder vs. Spa‑Standard, Standardheizung vs. Wärmepumpe mit PV‑Kopplung.

Kalkulationslinie mit UR:

- Schritt 1: UR grob ermitteln (z. B. 1.100 m³).

- Schritt 2: Baukosten pro m³ ansetzen (z. B. 380 €/m³).

- Schritt 3: Reine Baukosten: 1.100 × 380 € = 418.000 €.

- Schritt 4: Nebenkosten (Planung, Statik, Genehmigungen, Gutachten) mit 15–25 % ergänzen, Außenanlagen separat.

- Schritt 5: Reserve/Teuerung einplanen (z. B. 5–10 %), abhängig von Marktlage und Projektlaufzeit.

Beispiel Sanierung: Volumen 900 m³, Sanierungsquote 180 €/m³ (mittlerer Standard, Dämmung, Heizungstausch, Bäder). Ergebnis: 900 × 180 € = 162.000 €. Bei Denkmalschutz oder Komplettentkernung können die Kosten deutlich steigen – hier wirken Einzelgewerke stärker als die Kubatur.

Versicherungen und Sanierungsblick: Einige Wohngebäudeversicherungen arbeiten mit Kennwerten, die auf Volumen oder (häufiger) auf Wohn‑/Nutzflächen zurückgeführt werden. Größere Gebäude, Gewerbehallen oder Sonderbauten nutzen aber teils das BRI/UR für Wiederherstellungswerte. Höheres Volumen kann höhere Prämien bedeuten, insbesondere wenn hochwertige Hüllen oder Haustechnik enthalten sind. In der Sanierung ist UR ein Größenmaß, um Gewerke zu dimensionieren (z. B. Lüftungs‑, Heizlast‑ oder Dämmvolumen) und Angebote zu vergleichen.

Kostenorientierter Praxis‑Tipp: Nutze UR, um Varianten zu vergleichen. Eine Dachaufstockung, die 120 m³ UR hinzufügt, kostet bei 420 €/m³ rund 50.000 € an reinen Baukosten. Kommt eine aufwendige Dachabdichtung dazu, können die Einzelpreise davon abweichen – doch die UR‑Skizze liefert dir die erste, belastbare Hausnummer.

Häufige Fehler & Kontrollpunkte (z. B. vermessene Rohbau‑ vs. Fertigmaße)

Ein häufiger Fehler ist die Vermischung von Maßen: Innenmaße statt Außenmaße, Fertigmaße statt Rohbauhöhen oder uneinheitliche Annahmen zwischen Geschossen. Für UR arbeitest du idealerweise mit Außenmaßen und realen Geschosshöhen; fehlt dir die Rohbauhöhe, addierst du zum Fertigmaß die Aufbauhöhen. Schreibe deine Annahmen deutlich auf, damit spätere Korrekturen möglich sind.

Ebenfalls verbreitet ist das Doppeltzählen von Lufträumen, Atrien oder offenen Galerien. Wenn du pro Geschoss stumpf L × B × H rechnest, kann das zu Überhöhungen führen. Halte fest, wo Volumen fehlt (Luftraum) und ordne es exakt einem Geschoss zu. Bei Treppenhäusern musst du nichts Zusätzliches tun, wenn sie in der Grundfläche bereits enthalten sind – sie sind umhüllter Raum.

Beim Dach passieren die größten Abweichungen. Wer das Dach immer mit 50 % ansetzt, unterschätzt nicht ausgebaute Dachräume; wer ein flaches, sehr hohes Dach mit 33 % rechnet, unterschätzt möglicherweise erheblich. Prüfe die mittlere Dachhöhe und den Ausbauzustand. Mit den ½/⅓‑Faktoren liegst du in 80 % der Fälle richtig; bei Kniestock und vielen Gauben lohnt es sich, den Faktor auf 0,6–0,65 anzuheben.

Achte außerdem auf offene Bauteile. Vordächer, Carports, Durchfahrten und offene Rampen sind im UR nicht vorgesehen, solange sie nicht allseitig umschlossen sind. Umgekehrt zählt ein Wintergarten, ein Windfang oder eine geschlossene Loggia mit, auch wenn die statische Hülle aus Glas besteht. Konsistenz ist hier wichtiger als Normexegese – entscheidend ist, ob „umbauter Raum“ vorliegt.

Bei Bestandsgebäuden sind Pläne veraltet oder stimmen nicht mehr mit dem Ist‑Zustand überein. Miss stichprobenartig nach, fertige Fotoprotokolle an und dokumentiere Baujahr und spätere Anbauten. Ein kurzer Smartphone‑3D‑Scan hilft, grobe Planfehler aufzudecken. Nimm aktuell gemessene Referenzmaße auf, um Scans zu kalibrieren.

Schließlich: Verwechsle UR und BRI nicht bei der Kostenkennwertwahl. Tabellen, die „€/m³“ angeben, beziehen sich entweder ausdrücklich auf UR oder auf BRI – die Unterschiede sind klein, können aber im fünfstelligen Bereich landen. Lies die Fußnoten der Quelle, notiere den Ausgabestand der DIN 277, und vermerke bei Übergaben, auf welcher Kennzahl deine Kalkulation beruht.

FAQ

Der „umbauter Raum (UR)“ ist die ältere Volumenkennzahl nach früherer DIN 277 und beschreibt das mit Wänden, Decken, Dach und Boden vollständig umschlossene Gebäudevolumen in Kubikmetern. Der „Brutto‑Rauminhalt (BRI)“ ist die moderne Normgröße, die exakte Geschosshöhen und Dachgeometrien berücksichtigt. Praktisch rechnest du den UR pro Vollgeschoss mit Länge × Breite × Höhe und addierst die Volumina; Dächer werden im UR vereinfacht: ein ausgebautes Dach in der Regel mit 50 %, ein nicht ausgebauter Dachraum häufig mit 33 %. Kleine Balkonplatten (bis ca. 0,5 m Ausladung) zählen traditionell nicht; Treppenhäuser und Fahrstuhlschächte zählen als umschlossene Volumina. Keller werden im UR meist voll angesetzt, Kriechkeller oder Teilkeller anteilig. Wer bereits ein BRI hat, kann den UR näherungsweise ableiten: Die Differenz steckt vor allem im Dach – vom Dachvolumen ziehst du bei ausgebautem Dach rund 50 % ab, bei nicht ausgebautem Dach etwa 67 %. Zusätzlich entfernst du BRI‑Volumina, die nicht allseitig umschlossen sind (z. B. offene Vordächer). So erhältst du eine belastbare UR‑Annäherung für Kostenschätzungen und Vergleiche.

Genutzt wird der Begriff UR weiterhin von Sachverständigen, in Gutachten und teilweise von Banken für Beleihungen. Die gültige Normgrundlage ist heute aber der BRI der DIN 277 (aktualisierte Fassungen), die UR‑Regeln sind historische Praxis. Zu Kosten gilt: Als grobe Baukosten pro m³ werden häufig 230–450 €/m³ angesetzt, je nach Standard und Region. Für Messungen vor Ort nutzt du Außenmaße und Rohbauhöhen, ergänzt Fotos und Skizzen; Smartphone‑3D oder Laserscanner liefern zügig plausible Volumenwerte, die du mit den UR‑Faktoren nachkorrigieren kannst. So kannst du das Volumen auch ohne CAD‑Modell zuverlässig erfassen und für Versicherung oder Sanierung nutzen.

Fazit & Handlungsempfehlungen (Extra‑Tipp: Smartphone‑3D und Versicherungscheck)

Der umbauter Raum ist die pragmatische, robuste Kennzahl, wenn du schnell und plausibel die Kubatur berechnen willst – für Kosten, Vergleiche und Kommunikation. Der BRI ist die präzisere, moderne Normgröße. In der Praxis gewinnst du, wenn du beide Sprachen sprichst: UR für den schnellen Überblick, BRI für die Normtiefe. Wichtig ist die Konsistenz deiner Annahmen: Außenmaße, Geschosshöhen, Dachfaktoren und die klare Trennung zwischen umschlossenen und offenen Bauteilen.

Konkrete Handlungsempfehlung:

- Nutze die Schritt‑für‑Schritt‑Rechnung mit L × B × H je Geschoss und den ½/⅓‑Dachfaktoren. So erzeugst du innerhalb von Minuten belastbare UR‑Werte.

- Dokumentiere deine Annahmen (z. B. Dach ausgebaut, Kniestock 1,0 m, Teilkeller 60 %) und ergänze Fotobelege. Damit bleiben Ergebnisse nachvollziehbar.

- Für Bestandsbauten: Starte mit einem Smartphone‑3D‑Scan oder einem Lasermessgerät, kalibriere mit 2–3 Referenzmaßen und wandle die Ergebnisse mit den BRI→UR‑Faustformeln um.

- Prüfe deine Kostenannahmen pro m³ gegen regionale Benchmarks und Angebotsstände; hinterlege bewusst eine Reserve.

- Vor Versicherungsabschluss oder Sanierungsstart: Lass die Volumenzahl gegenrechnen (Planer, Sachverständige) und kläre, ob die Police auf UR/BRI oder auf Flächen basiert. Eine saubere Volumenbasis verhindert Unterversicherung und verbessert die Vergleichbarkeit von Sanierungsangeboten.

Mit diesem Vorgehen bleibst du entscheidungsfähig – von der ersten Budgetschätzung über die Bankgespräche bis zur Ausschreibung. Und du kannst deine Ergebnisse mit wenigen, klaren Zahlen verteidigen: Länge × Breite × Höhe, dazu Dachfaktor und ein transparenter Kelleransatz. Genau so funktioniert der umbauter Raum – gestern, heute und noch lange in der Praxis.