Deckenlampe anschließen – Anleitung & Sicherheit

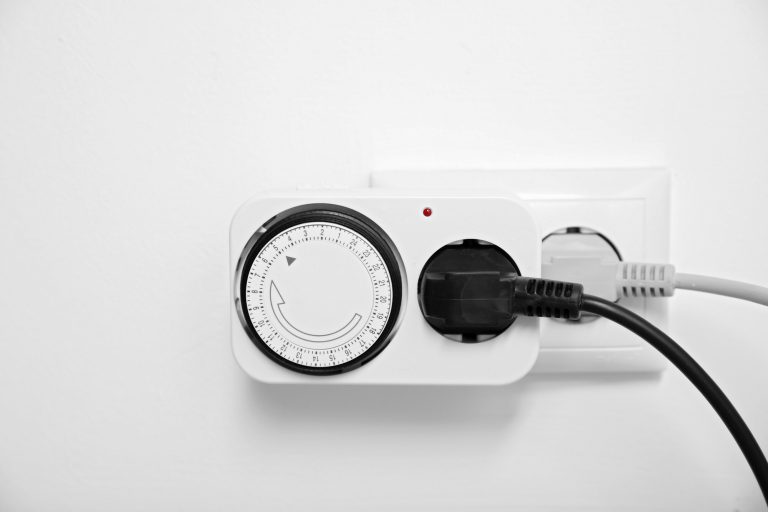

Vorbereitung: Werkzeuge, Material, Checkliste

Eine Deckenlampe anzuschließen ist für geübte Heimwerker gut machbar – vorausgesetzt, du arbeitest mit klarem Plan und sicherem Werkzeug. Bevor du die Leiter aufstellst, sorge für eine aufgeräumte Fläche, genügend Licht (z. B. Baustrahler) und eine stabile Arbeitsposition. So minimierst du das Risiko, während der Arbeit zu stolpern oder unkontrolliert an Leitungen zu reißen. Plane dir genügend Zeit ein, damit du ohne Hektik und mit System vorgehst.

Lege dir deine Materialien so bereit, dass du nicht ständig von der Leiter klettern musst. Zu den Kernwerkzeugen zählen Spannungsprüfer, Abisolierzange, Seitenschneider, Schraubendreher und – wenn vorhanden – ein Drehmoment-Schraubendreher. Für die Verbindung der Leiter brauchst du passende Klemmen (z. B. WAGO oder Lüsterklemmen), eventuell Aderendhülsen, und für die Montage geeignete Dübel und Deckenhaken. Prüfe vorab, welches Deckenmaterial (Beton, Holz, Rigips) vorliegt, um die richtige Aufhängung zu wählen.

Wenn du noch keine Leuchte gekauft hast, lies die Herstellerangaben zur Befestigung und zum Anschluss. Achte auf die Gewichtsangabe und auf Anforderungen wie ein separates Vorschaltgerät oder LED‑Treiber. Für Altbau ohne Schutzleiter (PE) ist eine schutzisolierte Leuchte (Klasse II) Pflicht – erkennbar am Symbol mit zwei ineinanderliegenden Quadraten und dem Hinweis, dass kein grün‑gelbes Anschlusskabel vorgesehen ist.

- Checkliste: zweipoliger Spannungsprüfer, Phasenprüfer (nur zur Orientierung), Abisolierzange, Seitenschneider, Kreuz/Schlitz-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubendreher, WAGO- oder Lüsterklemmen, Aderendhülsen, Schrumpfschlauch, Isolierband, Dübel/Haken, Leiter, Stift & Klebeband zur Sicherungsbeschriftung

Sicherheit zuerst: Sicherung finden, Strom abschalten, Warnhinweise

Bevor du eine Schraube löst, muss der Stromkreis spannungsfrei sein. Das heißt: Sicherung ausschalten und anschließend mit einem zweipoligen Spannungsprüfer prüfen, dass wirklich keine Spannung mehr anliegt. Suche im Sicherungskasten den passenden Automaten, beschrifte ihn später sauber und betätige im Zweifel die Hauptsicherung oder den FI/RCD für den Bereich. Erst wenn du geprüft hast, dass alles spannungsfrei ist, beginnst du mit der Arbeit.

Stell die Leiter so auf, dass du bequem und ohne Überstrecken arbeiten kannst. Ein Partner, der die Leiter sichert und dir Werkzeug reicht, erhöht die Arbeitssicherheit und die Effizienz. Entferne Schmuck und trage festes Schuhwerk; vermeide Arbeiten in feuchten Räumen ohne spezielle Schutzmaßnahmen. Für Badezimmer, Außenbereiche und Keller gelten strengere Regeln (Schutzbereiche, IP‑Schutzarten) – falls du unsicher bist, zieh eine Fachkraft hinzu, statt improvisierte Lösungen zu riskieren.

Achtung bei Altanlagen: Farben können abweichen, die Leitungen brüchig sein, und es können verdeckte Abzweigdosen existieren. Arbeite hier besonders vorsichtig, führe keine Änderungen an der festen Installation durch und beschränke dich auf das Anschließen der Leuchte. Sobald du poröse Isolation, lose Klemmen oder verschmorte Stellen entdeckst, brich ab und lass die Installation vom Elektriker prüfen.

Spannungsprüfung: Phasenprüfer vs. zweipoliges Prüfgerät

Ein häufiger Fehler ist, sich auf den klassischen „Schraubendreher mit Lampe“ zu verlassen. Der Phasenprüfer zeigt nur grob an, ob an einer Ader eine Spannung anliegen könnte – er taugt nicht zum eindeutigen Freischalten‑Nachweis. Nutze stattdessen ein zweipoliges Spannungsprüfgerät, das dir zuverlässig anzeigt, ob zwischen Adern (z. B. L und N, L und PE) eine gefährliche Spannung anliegt.

Schritt 1: Schalte die Sicherung aus und überprüfe mit dem zweipoligen Prüfer zunächst zwischen der mutmaßlichen Phase (L) und dem Neutralleiter (N). Es darf nichts anzeigen. Wiederhole die Messung zwischen Phase und Schutzleiter (L–PE) sowie Neutralleiter und Schutzleiter (N–PE). Nur wenn alle Messungen spannungsfrei sind, darfst du weiterarbeiten. Achte darauf, dass du den Prüfer korrekt ansetzt und mit festem Kontakt misst.

Schritt 2: Vertraue dem Phasenprüfer lediglich für die grobe Orientierung – beispielsweise, um die mutmaßliche Phase zu identifizieren, wenn Farben unklar sind. Aber: Der einzige verlässliche Nachweis ist der zweipolige Test. Prüfe auch am Ende der Arbeiten, bevor du die Leuchte endgültig schließt, erneut die Spannungsfreiheit. Wenn dein Prüfer eine Selbsttest-Funktion hat, verwende sie vor und nach dem Einsatz, um Fehlmessungen auszuschließen.

Schritt 3: Dokumentiere dir das Ergebnis der Messungen kurz (z. B. auf einem Stück Malerkrepp im Baldachin). Diese kleine Notiz hilft bei künftigen Arbeiten, die Phasenlage und den Schutzleiter schneller zuzuordnen. Gerade in Wechselschaltungen kann ein übergangsweise falsch eingeordneter Leiter sonst zu Fehlfunktionen oder Gefährdungen führen.

Alte Leuchte demontieren: Baldachin, Schrauben, Klemmen

Bevor du die neue Leuchte installierst, musst du die alte sauber entfernen. Häufig ist der Baldachin über eine kleine Madenschraube oder eine Überwurfmutter fixiert. Löse ihn so, dass das Gewicht der Leuchte noch getragen wird – idealerweise hältst du die Leuchte mit einer Hand, während du mit der anderen den Baldachin absenkst und die Klemmen freilegst. Ein dritter Handgriff (z. B. durch eine zweite Person) verhindert Zug auf die Leitungen.

Schritt 1: Prüfe nochmals die Spannungsfreiheit. Öffne die vorhandene Klemme (Lüsterklemme, WAGO, Steckklemme) und löse zuerst den Außenleiter (L), dann den Neutralleiter (N) und zuletzt den Schutzleiter (PE). Diese Reihenfolge minimiert das Risiko, dass die Leuchte beim Lösen noch leitend mit dem Schutzsystem verbunden ist und dadurch ungewollte Spannungen führt.

Schritt 2: Hänge die Leuchte ab oder demontiere die Befestigungsschrauben. Halte die Last stets mit dem Körper nahe am Schwerpunkt, um ein Pendeln zu vermeiden. Kontrolliere die Deckenauslässe auf beschädigte Kabelmäntel und ausgefranste Adern. Falls dir lose Klemmen oder gequetschte Stellen auffallen, tausche sie gegen zugentlastende Klemmen mit geeigneter Querschnittsaufnahme.

Schritt 3: Entferne alte Dübel und Haken nur, wenn sie der neuen Leuchte nicht im Weg sind oder die Traglast nicht ausreicht. In bröseligen Decken (z. B. Altputz auf Hohlraum) plant man besser direkt mit neuen, geeigneten Spreiz- oder Hohlraumdübeln und einem tragfähigen Deckenhaken.

Kabelarten & Farbcode erklärt (L, N, PE)

Damit die Leuchte nicht nur leuchtet, sondern auch sicher ist, brauchst du ein klares Verständnis für die Leiter: L (Phase), N (Neutralleiter) und PE (Schutzleiter). In modernen Installationen ist die Kennfarbe relativ einheitlich, aber in Altbauten kann es Abweichungen und Mischfarben geben. Verlasse dich daher nie ausschließlich auf die Farbe – der zweipolige Test ist deine Entscheidungshilfe.

- Farbcode (typisch): PE = grün‑gelb, N = blau (manchmal grau in sehr alten Anlagen), L = braun oder schwarz; in älteren Installationen können auch andere Farben für L genutzt sein, und bei alten DDR‑Anlagen kommen Grau oder Rot in Kombinationen vor. Bei mehreren geschalteten Phasen (Wechselschaltung, Kreuzschaltung) sind häufig schwarze Adern für beide Rückleiter im Einsatz.

In der Decke findest du meist drei Adern: grün‑gelb (PE), blau (N) und eine dunkle Ader (L). Bei zwei Adern fehlt der Schutzleiter – ein Hinweis auf ältere Installation. Dort darfst du nur eine schutzisolierte Leuchte montieren, oder du lässt die Installation fachgerecht nachrüsten. Bei mehreren Adern gleicher Farbe ist Vorsicht geboten: Eine der schwarzen Adern kann die geschaltete Phase sein, eine andere die dauerhafte Phase. Ohne Prüfung ist eine Verwechslung leicht und im schlimmsten Fall gefährlich.

Merke: Der Schutzleiter ist keine „Reserve“ und darf für keinen anderen Zweck verwendet werden. Er dient dem Fehlerstromabfluss und liefert im Normalbetrieb keine Spannung. Der Neutralleiter ist der Rückleiter und muss fest und niederohmig angeschlossen werden. Die Phase führt die Betriebsspannung zur Leuchte – hier sitzt letztlich der Schalter im Stromweg.

Kabel vorbereiten: Abisolieren, Aderendhülsen, Isolierlänge

Sauber vorbereitete Adern sind die halbe Miete. Schneide beschädigte oder zu kurze Enden mit dem Seitenschneider neu ab. Isoliere dann die Adern auf etwa 8–12 mm ab – genau so, dass sie vollständig in der Klemme sitzen, aber kein blankes Kupfer herausragt. Bei feindrähtigen Leitungen (z. B. Leuchtenanschlusskabel) verwendest du Aderendhülsen; bei starren Installationsleitern ist das nicht zwingend nötig, kann aber die Kontaktqualität verbessern.

Schritt 1: Wähle die richtige Öffnung an der Abisolierzange, damit du die Isolation sauber entfernst, ohne Kupferlitzen zu beschädigen. Achte darauf, dass die Adern keine Kerben oder Bruchstellen bekommen – das schwächt sie und erhöht die Gefahr, dass sie später in der Klemme brechen.

Schritt 2: Stecke Aderendhülsen passender Größe auf feindrähtige Leiter und vercrimpe sie mit einer Vierkant- oder Trapezpressung. Das sorgt für gleichmäßigen Anpressdruck und verhindert lose Drähte. Vermeide „gebastelte“ Lösungen mit Isolierband allein – Crimpen ist hier der Standard, und korrekt gecrimpte Hülsen halten in der Klemme dauerhaft sicher.

Schritt 3: Prüfe die Länge: Bei zu kurzen Abisolierungen kann die Klemme den Leiter nicht voll greifen; bei zu langen ragt Kupfer heraus und erhöht das Risiko für Kurzschlüsse. Halte dich an die vom Klemmenhersteller empfohlenen Abisolierlängen (häufig am Klemmengehäuse angedruckt). Kurzes Probesetzen vor dem finalen Anschließen gibt dir Sicherheit.

Verbindungstechniken: Lüsterklemme, WAGO, Schraubklemmen; Reihenfolge PE→N→L

Für die elektrische Verbindung hast du mehrere Optionen. Klassische Lüsterklemmen mit Schrauben sind robust und universell, moderne WAGO‑Klemmen mit Hebel- oder Stecktechnik sind schnell und fehlertolerant. Wichtig ist nicht der Name, sondern die fachgerechte Anwendung: sauber abisoliert, richtig dimensioniert und mit korrektem Anzug befestigt.

Schritt 1: Reihenfolge beim Anschließen: Zuerst den Schutzleiter (PE), dann den Neutralleiter (N), zuletzt die Phase (L). Diese Reihenfolge sorgt dafür, dass die Leuchte – besonders wenn sie ein Metallgehäuse hat – stets zuerst schutzgeerdet ist. Gerade bei Montagepausen, in denen der Strom vielleicht versehentlich wieder eingeschaltet wird, ist das ein Sicherheitsplus.

Schritt 2: Lüsterklemme. Führe die Ader bis zum Anschlag ein, halte sie dabei gerade und ziehe die Schraube fest. Verwende nach Möglichkeit einen Drehmoment-Schraubendreher, um die Schraube gemäß Herstellerangabe anzuziehen – zu locker führt zu Erwärmung, zu fest kann die Ader beschädigen. Ein kurzer Zugtest an jeder Ader zeigt, ob die Verbindung mechanisch sicher ist.

Schritt 3: WAGO‑Klemmen. Hebel öffnen, Ader bis zum Anschlag einführen, Hebel schließen. Bei Steckvarianten auf die zulässigen Leiterarten achten (starr, mehrdrähtig, feindrähtig mit Hülse). Viele Klemmen haben ein Sichtfenster: Kontrolliere dort, ob die Kupferspitze sichtbar den Endanschlag erreicht. Führe auch hier einen Zugtest durch – die Ader darf nicht herausrutschen.

Schritt 4: Mehrfachverbindungen sauber trennen. Die Deckenzuleitung, die Schalterleitung und die Leuchtenleitung dürfen nicht wild in einer Klemme vermischt werden. Ordne pro Klemme nur gleichartige Verbindungen (L mit L, N mit N, PE mit PE) und achte auf ausreichend Platz im Baldachin. Kabel so verlegen, dass der Baldachin ohne Quetschen schließt.

Schritt 5: Isolieren und sichern. Wo blanke Stellen unvermeidbar sind (z. B. bei alten Klemmen), setze Schrumpfschlauch oder Isolierband ein. Besser ist immer eine moderne Klemmlösung, die komplett isoliert ist. Vermeide Verbindungen, die auf Zug belastet werden – führe Leitungen so, dass Zug über Zugentlastung und Haken abgefangen wird, nicht über die Klemme.

Montage: Dübel, Deckenhaken, Belastungsprüfung; Rigips vs. Beton

Eine stabile Befestigung ist genauso wichtig wie der elektrische Anschluss. Die beste Klemme nützt nichts, wenn die Leuchte von der Decke fällt. Prüfe daher das Gewicht der Leuchte und vergleiche es mit der Tragfähigkeit deiner Befestigung. Unterschiedliche Decken brauchen unterschiedliche Dübel – falsche Wahl führt zu Ausrissen oder lockeren Befestigungen.

Schritt 1: Position festlegen. Richte die Leuchte mittig über dem gewünschten Punkt aus und markiere die Bohrlöcher am Deckenmaterial. Prüfe mit einem Leitungsfinder, ob in der unmittelbaren Nähe verdeckte Leitungen oder Metallprofile verlaufen. Miss zweimal, bohre einmal – und halte einen Staubsauger bereit, um Staubentwicklung zu minimieren.

Schritt 2: Bohrung und Dübelwahl. In Beton verwendest du Nylondübel mit passendem Durchmesser; in Vollholz reicht oft eine Holzschraube direkt ins Holz; bei Rigips sind Hohlraumdübel (Metall oder Kunststoff, Klapp- oder Kippdübel) erste Wahl. Für schwere Leuchten gehören in Hohlräumen Spezialanker oder eine zusätzliche Tragkonstruktion (z. B. Deckenträger). Prüfe die Herstellerangaben zur Traglast.

Schritt 3: Deckenhaken setzen. Schraube den Haken mit dem passenden Dübel fest und teste ihn mit einer Zugprobe: Hänge dich nicht mit vollem Körpergewicht dran, aber ziehe kräftig in die voraussichtliche Richtung der Last. Ein knirschendes Geräusch oder nachgebender Putz sind Warnzeichen – dann musst du neu positionieren oder stärker dimensionieren.

Schritt 4: Leuchte einhängen, Kabel sauber führen, Baldachin schließen. Achte darauf, dass kein Kabel zwischen Baldachin und Decke eingeklemmt wird. Überschüssige Leitung in weichen Bögen verstauen; zu enge Knicke vermeiden. Schrauben gleichmäßig anziehen, damit der Baldachin plan anliegt und keine Schiefstellung erzeugt.

- Auswahlhilfe Dübel/Haken: Beton = Nylondübel/Metallanker; Vollholz = Holzschrauben/Holzgewinde‑Ösenschrauben; Rigips/Hohlraum = Kippdübel, Metall-Hohlraumanker; Porenbeton/Altputz = Spezialdübel mit großem Spreizeffekt; Gewicht >5–7 kg = geprüfte Schwerlastlösung, ggf. zweite Abhängung.

Besondere Fälle: 2‑adrig, Wechselschaltung, Kreuzschaltung, LED‑Treiber

Nicht jede Decke ist gleich – und manche Fälle erfordern besondere Aufmerksamkeit. Mit dem richtigen Vorgehen vermeidest du Fehlanschlüsse und unerwartete Effekte wie Dauerlicht oder Flackern.

- 2‑adrige Altinstallation: Fehlt der grün‑gelbe PE, darfst du nur eine schutzisolierte Leuchte (Klasse II) montieren. Metallische Leuchten ohne Schutzleiter sind tabu. Prüfe Phase und Neutralleiter mit dem zweipoligen Prüfer. Achte darauf, dass der Schalter die Phase (L) unterbricht – liegt die Phase auf N, bleibt die Fassung im Zweifel spannungsführend. Bei Unsicherheit Elektriker rufen.

- Wechselschaltung: Am Deckenauslass liegt in der Regel die geschaltete Phase an, nicht beide Korrespondierenden. Identifiziere die geschaltete Phase mit dem zweipoligen Prüfer (gegen N oder PE messen). Der Anschluss an der Leuchte ist wie üblich: L an geschaltetes L, N an N, PE an PE. Tauchen zwei schwarze Adern auf, kann eine davon dauerhaft L sein; sichere die nicht benötigte Ader isoliert.

- Kreuzschaltung: Hier sind zusätzlich zu den Wechselschaltern zwei Kreuzschaltelemente eingebunden. Am Deckenauslass sollte trotzdem nur die geschaltete Phase erscheinen. Wichtig ist, Korrespondierende nicht versehentlich mit N oder PE zu verwechseln – teste daher konsequent zwischen den Adern. Bei unklaren Leitungen hilft eine Durchgangsprüfung mit abgeklemmt geschalteten Leitungen (nur vom Fachmann empfohlen).

- Serienschalter/Mehrfachlampen: Manche Leuchten erlauben separate Schaltkreise (z. B. Ring + Spots). Dann findest du möglicherweise zwei geschaltete Phasen. Achte auf die Leuchtenklemmenbelegung und halte die Neutralleiter getrennt von den Phasen. Beschrifte die Adern, um spätere Verwechslungen zu vermeiden.

- LED‑Leuchten mit externem Treiber: Viele LED‑Panels haben einen Vorschaltgerät/LED‑Treiber, der zwischen Netz und Leuchte sitzt. Montiere den Treiber zugänglich im Baldachin, ohne ihn zu quetschen. Beachte die Polarität auf der Sekundärseite (meist DC‑Seite mit „+“ und „–“) und halte Belüftung frei, damit der Treiber nicht überhitzt.

- Dimmbar vs. nicht dimmbar: Prüfe, ob deine LED‑Leuchte dimmbar ist und welcher Dimmertyp passt (Phasenanschnitt/Phasenabschnitt). Falsche Kombinationen führen zu Brummen, Flackern oder frühem Ausfall. Herstellerlisten helfen bei der Dimmerkompatibilität.

- Schutzbereiche (Bad, Außen): In Feuchträumen gelten Schutzbereiche und IP‑Schutzarten. Leuchten mit IP44 oder höher sind oft Pflicht; der Anschluss muss spritzwassergeschützt erfolgen. Ohne Fachkenntnis in diesen Bereichen lieber Fachbetrieb beauftragen.

- Smarte Leuchten/Hub: Bei Zigbee-/WLAN‑Leuchten sollte die Dauerphase anliegen, der Schalter darf die Versorgung nicht komplett trennen, sonst verliert die Leuchte ihre Netzwerkverbindung. Nutze smart‑taugliche Schalter oder halte den Schalter dauerhaft an.

Nachkontrolle & Sicherheitscheck: Leuchtmittel, FI/Sicherung, sauberer Kabelzug

Bevor du den Strom wieder einschaltest, nimm dir Zeit für eine sorgfältige Nachkontrolle. Eine Minute Aufmerksamkeit spart oft Stunden Fehlersuche und verhindert Schäden. Prüfe jeden Anschluss, jede Klemme und die mechanische Befestigung – erst dann kommt die Sicherung wieder rein.

Schritt 1: Sichtprüfung. Sitzen alle Klemmen fest? Ragt irgendwo blankes Kupfer heraus? Ist der Baldachin spannungsfrei montiert, ohne Kabel einzuquetschen? Führen die Kabel in weichen Bögen, ohne enge Knicke? Sind die Aderfarben nachvollziehbar zugeordnet? Ein kurzer Zugtest an jeder Ader bestätigt den sicheren Sitz.

Schritt 2: Leuchtmittel und Treiber. Setze das richtige Leuchtmittel ein (Wattzahl, Sockeltyp, dimmbar/nicht dimmbar). Bei integrierten LED‑Leuchten kontrolliere, dass der Treiber korrekt angeschlossen und wärmetechnisch nicht eingeschlossen ist. Bei Bedarf Etikett oder Notiz im Baldachin beilegen, welches Leuchtmittel verwendet werden darf.

Schritt 3: Wiedereinschalten. Zuerst FI/RCD einschalten (falls ausgelöst), dann den Sicherungsautomaten. Betätige den Lichtschalter und beobachte das Verhalten: Sofortiges Licht ohne Flackern ist ein gutes Zeichen. Teste den Schalter mehrmals, kontrolliere, ob kein ungewöhnliches Geräusch (Brummen, Knistern) auftritt.

- Abschlusscheck: Klemmen fest, PE zuerst/zuletzt korrekt gesteckt, L/N eindeutig, Baldachin plan, Haken belastbar, keine gequetschten Kabel, passendes Leuchtmittel, Treiber frei belüftet, Schalterfunktion korrekt, Sicherung und FI stabil.

Fehlerbehebung: Kein Licht, Sicherung löst aus, Flackern

Wenn etwas nicht auf Anhieb klappt, gehe strukturiert vor – und schalte als Erstes wieder den Strom ab. Mit Ruhe und System findest du die Ursache meist schnell, ohne durch hektische Versuche neue Fehlerquellen zu schaffen.

- Kein Licht: Prüfe Leuchtmittel (defekt/locker), Schalterstellung, Sicherung, Neutralleiterkontakt. Miss mit dem zweipoligen Prüfer zwischen L und N an der Leuchtenklemme, ob 230 V anliegen, wenn der Schalter eingeschaltet ist. Liegt Spannung an, ist die Leuchte/der Treiber verdächtig; liegt keine an, ist der Schaltweg oder die Zuleitung zu prüfen.

- Sicherung fliegt: Häufig Kurzschluss zwischen L und N oder L und PE. Suche nach abisolierten, sich berührenden Adern oder gequetschten Leitungen im Baldachin. Prüfe, ob Schraubklemmen nachgezogen und kein Draht aus dem Klemmenfenster heraussteht. Bei wiederholtem Auslösen ohne klare Ursache: Fachbetrieb einschalten.

- Flackern: Oft Dimmerinkompatibilität oder loser Kontakt. Verwende nur dimmbares Leuchtmittel mit passendem Dimmer (Phasenanschnitt/-abschnitt). Ziehe Klemmen nach, prüfe Aderendhülsen und kontrolliere, ob der Treiber thermisch ausreichend Luft hat.

- Dauerlicht oder invertierte Funktion: Phase und Neutralleiter vertauscht? Geschaltete Phase mit Dauerphase verwechselt? In Wechselschaltungen können Korrespondierende irreführend wirken – prüfe erneut mit zweipoligem Gerät und ordne die Adern neu.

- FI/RCD löst aus: Hinweis auf Fehlerstrom gegen Erde. Prüfe, ob der Schutzleiter korrekt, aber nicht versehentlich mit Neutralleiter verbunden ist. Feuchtigkeit in Feuchträumen kann ebenfalls Ableitströme verursachen.

- Summen/Brummen: Manche LED‑Treiber oder Dimmer brummen unter Last. Prüfe Dimmerkompatibilität oder reduziere die Last – oft hilft ein passender Treiber oder der Wechsel auf einen anderen Dimmer.

Werkzeuge im Detail: Spannungsprüfer, Abisolierzange, Seitenschneider, Drehmoment‑Schraubendreher

Ein zweipoliger Spannungsprüfer ist dein wichtigstes Sicherheitswerkzeug. Er misst zwischen zwei Punkten und zeigt zuverlässig an, ob gefährliche Spannung anliegt. Achte auf ein Modell mit GS‑Zeichen, klarer Anzeigenlogik und – ideal – einer Selbsttestfunktion. Für gelegentliche Heimwerkarbeiten lohnt sich ein solides Mittelklassegerät, das wechselspannungsfest und robust ist.

Die Abisolierzange sorgt dafür, dass du die Isolierung genau so weit entfernst, wie du es brauchst, ohne die Kupferadern zu verletzen. Automatikzangen sind komfortabel, manuelle Modelle bieten mehr Gefühl bei engen Platzverhältnissen. Markiere dir die gewünschte Abisolierlänge am Werkzeug oder nutze die Skala an WAGO‑Klemmen als Referenz.

Mit dem Seitenschneider trennst du Adern sauber, bündig und ohne Quetschen. Achte auf gehärtete Schneiden und ausreichend Hebelarm, damit du auch starre Leiter mühelos bearbeiten kannst. Schneide immer im rechten Winkel zur Ader, um Schrägflächen zu vermeiden, die später aus der Klemme rutschen könnten.

Der Drehmoment‑Schraubendreher ist kein Luxus, sondern ein Beitrag zu langlebigen, sicheren Verbindungen. Viele Klemmen haben Vorgaben (z. B. 0,4–0,8 Nm). Zu geringe Anzugsmomente führen zu Übergangswiderständen und Erwärmung, zu hohe reißen Gewinde aus oder quetschen Leiter. Stelle das Werkzeug auf den empfohlenen Wert ein und ziehe jede Schraubklemme reproduzierbar fest.

Montage bei unterschiedlichen Decken: Holz, Beton, Rigips

Holzdecken verzeihen viel, doch auch hier gilt: Nur in tragfähiges Vollholz schrauben, nicht in dünne Paneele. Vorbohren verhindert Spalten, und mit passenden Holzschrauben hält ein simpler Ösenschraubhaken erstaunlich viel Gewicht. Prüfe die Holzqualität – weiche, alte Fichtenpaneele sind keine tragfähige Basis.

Betondecken sind stabil, erfordern aber einen leistungsfähigen Schlagbohrer und passende Steinbohrer. Nutze Nylondübel oder Metallanker und achte darauf, den Bohrstaub aus dem Loch zu entfernen, bevor du den Dübel setzt – sonst fehlt Haftreibung. Für sehr schwere Leuchten mit zentraler Rosette sind Spreizanker oder Durchsteckmontagen die sichere Wahl.

Rigips- und Hohlraumdecken brauchen besondere Dübel: Klapp- oder Kippdübel schaffen große Auflagefläche hinter der Platte. Bei schwereren Leuchten hilft eine Lastverteilung über mehrere Dübel oder eine hinterlegte Montageplatte. Finde nach Möglichkeit einen CD‑Profil-Träger, um mit Blechschrauben zusätzliche Stabilität zu holen. Beachte immer die maximalen Zulasten der verwendeten Dübel.

Dokumentation & Kennzeichnung der Leitung

Gute Dokumentation spart Zeit und verhindert Fehler. Fotografiere den Ausgangszustand vor der Demontage, notiere dir Farben und Klemmenbelegung und klebe ein kleines Etikett in den Baldachin mit Datum und Besonderheiten (z. B. „geschaltete Phase = schwarz; N = blau; PE = grün‑gelb“). So weißt du in ein paar Jahren noch, wie alles zusammenhängt.

Beschrifte die Sicherung im Verteiler klar und eindeutig. Statt „Dritte von links“ wähle „Licht Wohnzimmer Decke“ und ergänze bei Bedarf eine Skizze in deiner Werkzeugkiste. Bei komplexeren Installationen helfen farbige Schrumpfschläuche oder Kennhülsen, um Adern eindeutig zuzuordnen. Das ist besonders nützlich, wenn mehrere geschaltete Leiter im Baldachin aufeinandertreffen.

Extra‑Tipp: Isolierte Aderendhülsen verwenden und Klemmen nach Herstellerdrehmoment ziehen

Mit Aderendhülsen vermeidest du aufgefächerte Litzen und sorgst für konstanten Kontakt in der Klemme. Ziehe Schraubklemmen mit dem spezifizierten Drehmoment an – das schützt vor Erwärmung und Kontaktproblemen.

Extra‑Tipp: Anschlussposition fotografieren und im Sicherungskasten beschriften

Ein Foto vor und nach dem Anschluss liefert dir einen klaren Vergleich und hilft bei späteren Anpassungen. Beschrifte die Sicherung eindeutig – das spart Zeit und erhöht die Sicherheit bei jeder künftigen Arbeit.

Extra‑Tipp: Bei Altbau ohne PE schutzisolierte Leuchte wählen

Ohne Schutzleiter ist eine Klasse‑II‑Leuchte Pflicht. Achte auf das Symbol mit den zwei Quadraten und ziehe im Zweifel einen Elektriker hinzu, wenn du unsicher bist.

Hinweis zum Abschluss: Du darfst als Heimwerker eine Deckenleuchte in einer bestehenden Installation anschließen, solange du keine Änderungen an den festen Leitungen vornimmst und sorgfältig die Spannungsfreiheit prüfst. Im Zweifel gilt: Sicherheit geht vor – lieber einmal mehr den Fachbetrieb kontaktieren, als mit improvisierten Lösungen Risiken einzugehen.