Grundflächenzahl (GRZ) einfach erklärt

Hauptintention — Was ist die GRZ?

Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt dir als dezimaler Kennwert vor, wie viel deines Grundstücks maximal überbaut werden darf. Du findest die GRZ fast immer im Bebauungsplan (B‑Plan) deiner Gemeinde; rechtliche Grundlage ist die BauNVO (§19). Eine GRZ von 0,3 bedeutet: 30 Prozent der maßgeblichen Grundstücksfläche dürfen von baulichen Anlagen überdeckt werden. Dieser Wert steuert die Dichte der Bebauung, schützt Freiflächen und Entwässerung und schafft ortsverträgliche Strukturen.

Wichtig ist das Verständnis der „maßgeblichen Grundstücksfläche“. Sie ist in der Regel der Teil deines Flurstücks, der baulich genutzt werden darf – meist hinter der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie. Fehlt eine solche Festsetzung, zählt oft die tatsächliche Grundstücksgrenze. Bei Eckgrundstücken, Abtretungen oder künftigen Straßenerweiterungen solltest du besonders genau hinsehen; hier entscheidet das Bauamt auf Basis des Plantextes und gängiger Auslegung.

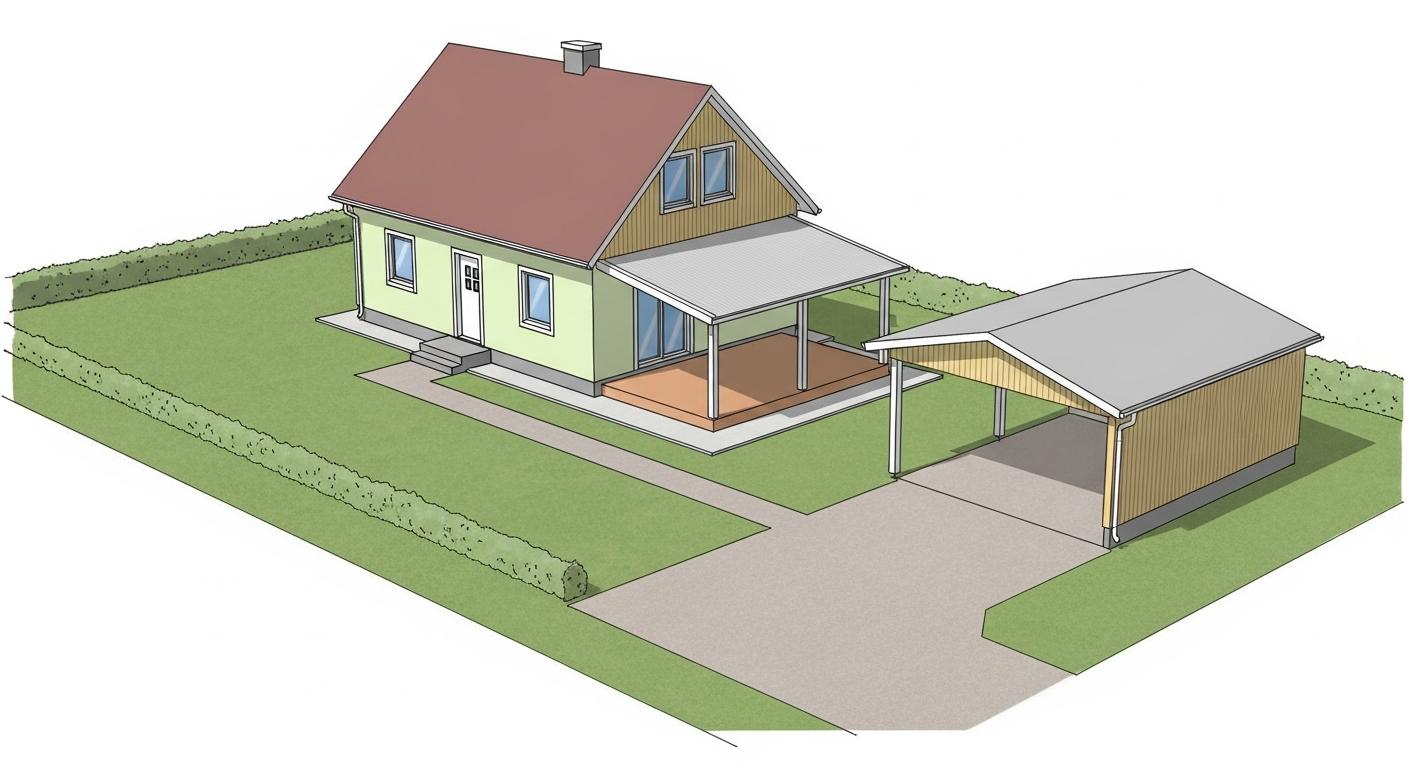

Die GRZ definiert die „zulässige Grundfläche“ als die Fläche, die von baulichen Anlagen überdeckt ist. Dazu zählt neben dem Hauptgebäude oft auch, was du als „Nebenanlagen“ kennst: Garagen, Carports, Gartenhäuser, überdachte Terrassen und Stellplätze. In der Praxis wird häufig zwischen GRZ I (Grundfläche der Hauptgebäude) und GRZ II (einschließlich Nebenanlagen und zulässiger Überschreitungen) unterschieden. Diese Trennung ist zwar kein Begriff aus der BauNVO, aber in vielen Bebauungsplänen verankert und entscheidend für deine Planung.

Warum ist die GRZ so wichtig? Sie beeinflusst neben der Städtebaulichen Dichte auch Kosten und Technik. Höhere GRZ bedeutet meist mehr Versiegelung, was Entwässerung und Regenwassermanagement verteuert. Gleichzeitig erhöht eine großzügigere GRZ das Entwicklungspotenzial eines Grundstücks – und damit den Marktwert. Für Bauherren heißt das: GRZ ist kein trockenes Planungsdetail, sondern ein Hebel für Realisierbarkeit, Budget und Immobilienstrategie.

Wenn du mit dem Bauamt sprichst, wechsle bewusst zwischen Alltagssprache und Planungsbegriffen. Frage nach „zulässiger Grundfläche“ und „Überschreitung nach §19 Abs. 4 BauNVO“ – dieser Paragraf regelt die Zusatz-Anrechnung von Nebenanlagen. Und kläre, welche Flächen eindeutig gelten: Bei Hanglagen, Dachüberständen, Laubengängen oder Podesten entscheidet oft die örtliche Satzungspraxis, welche Flächen angerechnet werden müssen.

Noch ein Praxispunkt: Die GRZ nützt dir nur, wenn du sie mit der GFZ (Geschossflächenzahl) und ggf. der BMZ (Baumassenzahl) zusammendenkst. Du kannst zwar viel Grundfläche haben (hohe GRZ), aber wenig Geschossfläche (niedrige GFZ) und umgekehrt. Beide Werte zusammen sagen, wie groß und wie hoch du bauen darfst – und wie dein Grundriss plus Geschossigkeit realistisch werden.

Wie berechnet man die GRZ?

Die Berechnung ist formal einfach, aber du musst sauber klären, welche Flächen in welchem Umfang angesetzt werden. GRZ ist das Verhältnis von überbauter Grundfläche zur maßgeblichen Grundstücksfläche. Den Ausgangswert liefert der Bebauungsplan, und die Liste der anzurechnenden Anlagen bestimmt, ob und wie du Nebenflächen einbeziehst.

- Schritt 1: Finde die GRZ im Bebauungsplan. Typischer Eintrag: „GRZ 0,3“. Lies den Plantext: Gibt es eine Differenzierung in GRZ I/GRZ II? Gibt es besondere Regeln zu Terrassen, Stellplätzen, Zuwegungen, offenen Überdachungen und Dachüberständen? Prüfe auch, ob eine Überschreitung nach §19 Abs. 4 BauNVO zugelassen ist (bis zu 50 Prozent), und ob eine Kappungsgrenze (meist 0,8) genannt wird.

- Schritt 2: Bestimme die maßgebliche Grundstücksfläche. Maßgeblich ist die bebaubare Fläche hinter der Straßenbegrenzungslinie – oder die tatsächliche Grenze, falls im B‑Plan nichts festgesetzt ist. Ziehe Flächen ab, die planungsrechtlich nicht baulich nutzbar sind (z. B. Straßenland nach Abtretung, Flächen in Gewässerrandstreifen oder klar definierte Grünzüge).

- Schritt 3: Entscheide, was zur Grundfläche zählt. Hauptgebäude zählen immer. Nebenanlagen wie Garagen, Carports, Gartenhäuser, überdachte Terrassen und Stellplätze werden je nach B‑Plan und §19 Abs. 4 anteilig oder voll angerechnet. Unüberdachte, ebenerdige Terrassen gelten vielerorts nicht als Grundfläche – sind sie überdacht oder deutlich erhöht, werden sie häufig einbezogen. Kläre die örtliche Auslegung mit dem Bauamt.

- Schritt 4: Rechne die zulässige Grundfläche aus. Multiplikation: Grundstücksfläche × GRZ = zulässige Grundfläche (ohne Überschreitung). Falls zulässig, addiere die Überschreitungsfläche für Nebenanlagen (bis zu 50 Prozent der GRZ), achte aber auf die absolute Kappungsgrenze.

- Schritt 5: Prüfe Nebenbedingungen. Abstandsflächen, Baugrenzen, Baulinien, Stellplatzsatzung, Trauf- und Firsthöhen sowie die GFZ können deine real nutzbare Grundfläche begrenzen. Oft limitiert nicht die Rechen-GRZ, sondern die Geometrie des Baufensters und die Abstandsflächen das Projekt.

- Schritt 6: Dokumentiere sauber. Halte Annahmen, Plantextstellen, Abzüge, Nebenanlagen und Zwischenschritte schriftlich fest. Das spart Zeit bei der Bauvoranfrage und in Rücksprachen mit dem Bauamt.

Formel und Rechenbeispiele

Die Grundformel ist simpel: Zulässige Grundfläche = Grundstücksfläche × GRZ. Klingt banal, wird aber durch Plantext und Überschreitungen differenziert. Ein paar praxisnahe Beispiele:

Beispiel 1 — Einfamilienhaus ohne Nebenanlagen

Grundstücksfläche: 600 m², GRZ: 0,2. Zulässige Grundfläche: 600 × 0,2 = 120 m². Planst du ein kompaktes Haus mit 10 × 12 m, liegst du genau auf dem Limit. Achte darauf, ob ein überdachter Eingangsbereich oder ein Vordach über dem Eingang mitgezählt wird – je nach Gemeinde werden solche Überdachungen der Grundfläche zugerechnet.

Beispiel 2 — Mit Nebenanlagen nach §19 Abs. 4 BauNVO

Grundstücksfläche: 500 m², GRZ: 0,3. Zulässige Grundfläche ohne Überschreitung: 150 m². Der B‑Plan erlaubt eine „Überschreitung der GRZ durch Nebenanlagen und Stellplätze bis 50 Prozent“. Das heißt: 0,3 × 50 Prozent = 0,15 zusätzliche GRZ. Neue rechnerische Obergrenze: 0,45. In Quadratmeter: 500 × 0,45 = 225 m². Aber: Du darfst diese 75 m² Zusatzfläche nur für die anrechenbaren Nebenanlagen nutzen (z. B. Garage, Carport, Stellplatz, Müllhäuschen); das Hauptgebäude bleibt auf seine 150 m² begrenzt, wenn der Plan das so festlegt.

Beispiel 3 — Absolute Kappung bei hoher GRZ

Grundstücksfläche: 1.000 m², GRZ: 0,6. 50-Prozent-Überschreitung ergäbe rechnerisch 0,9; die Kappungsgrenze bremst aber bei 0,8. Maximale Grundfläche inklusive Nebenanlagen: 1.000 × 0,8 = 800 m². Typisch für dichter bebaute Quartiere oder Mischgebiete.

Beispiel 4 — Maßgebliche Grundstücksfläche vs. Flurstücksfläche

Du besitzt 750 m² Flurstück. Der Bebauungsplan zeigt eine geplante Straßenaufweitung, die 50 m² deines Flurstücks künftig als Straßenland festlegt. Maßgebliche Grundstücksfläche ist dann 700 m². Bei GRZ 0,3 sind 210 m² zulässig, nicht 225 m². Diese Feinheit ist für Kaufpreisverhandlungen und Wertgutachten entscheidend.

Beispiel 5 — Terrasse und Carport

Flurstück 620 m², GRZ 0,25. Zulässig: 155 m². Haus geplant: 9,5 × 12,5 m = 118,75 m². Dazu: Carport 6 × 3 m = 18 m², überdachte Terrasse 4 × 3 m = 12 m². Ohne Überschreitung verbleiben 36,25 m². Reicht für Carport und Terrasse (zusammen 30 m²). Falls der B‑Plan Nebenanlagen nicht zusätzlich zulässt, laufen Carport und Terrasse in die 155 m² hinein. Falls er eine 50-Prozent-Überschreitung zulässt, könntest du weitere Nebenanlagen unterbringen, aber bleibst an der absoluten Kappung (meist 0,8) gebunden.

Beispiel 6 — Hanglage und Sockel

Bei Hanggrundstücken wird die Grundfläche teils ab der projektierten Schnittlinie zum Gelände ermittelt. Ein ins Erdreich geschobener Keller ragt baulich mit Lichtschächten oder Außentreppen heraus. Je nach Gemeinde werden solche Bauteile als Nebenanlagen voll, hälftig oder gar nicht angerechnet. Sprich früh mit dem Bauamt, damit du später keine unangenehmen Nachkorrekturen machen musst.

Der Kern bleibt: GRZ ist leicht zu rechnen, aber nur dann korrekt, wenn du definierst, welche Flächen zu welcher Kategorie zählen. Ein Architekt oder Bauingenieur hilft dir, Plantext und Praxis passgenau auszulegen und mit der GFZ in Einklang zu bringen.

Was gehört zur GRZ (GRZ I und GRZ II)?

Die GRZ bezieht sich auf „die von baulichen Anlagen überdeckte Fläche“. In der Praxis sind das vor allem Hauptgebäude und – je nach Plantext – eine Reihe von Nebenanlagen. Die Unterscheidung in GRZ I und GRZ II ist kein Gesetzesbegriff der BauNVO, aber eine gängige planerische Feinsteuerung in Bebauungsplänen: GRZ I zählt die Grundfläche der Hauptbauteile (Hauptgebäude), GRZ II addiert Nebenanlagen und Stellplätze dazu – oft unter Ausschöpfung der Überschreitung nach §19 Abs. 4.

Zu den Hauptanlagen zählen in aller Regel das Wohnhaus oder Betriebsgebäude mit allen bodengebundenen Vorsprüngen wie Wirtschaftsanbauten, Eingangsüberdachungen und Erkern, soweit sie den Boden überdecken und nicht nur frei kragen. Dachüberstände ohne tragende Stützen zählen meist nicht, werden aber in manchen Kommunen bei größeren Tiefen dennoch angerechnet. Entscheidend ist, ob eine Fläche baulich überdeckt ist und damit der Bodenfunktion entzogen wird.

Nebenanlagen sind fein auszulegen: Garagen und Carports zählen fast immer, da sie überdachen oder raumbildend sind. Stellplätze gelten häufig als anrechenbar, auch wenn sie nicht überdacht sind – viele B‑Pläne benennen sie ausdrücklich. Gartenhäuser, Geräteschuppen, Müllhäuser, Fahrradboxen, Außentreppen und Rampen werden in der Regel als Nebenanlagen im Sinne der BauNVO gewertet. Unüberdachte Terrassen in Geländehöhe gelten vielerorts nicht als überdeckte Fläche; sobald sie überdacht oder signifikant aufgeständert sind, werden sie meist mitgezählt. Pergolen ohne Dachhaut sind oft nicht anrechenbar; mit Polycarbonat‑Dach sofort doch. Auch Pool-Abdeckungen, Technikschächte, Lichtgräben und Lüftungsbauwerke können unter die Nebenanlagen fallen.

Einige Gemeinden treffen Sonderregelungen: Sie schließen Zufahrten und reine Beläge (Pflaster) von der GRZ aus, weil diese eher den Versiegelungsgrad als die GRZ betreffen. Andere rechnen Laubengänge, offene Unterstände, Terrassendächer oder Solarcarports konsequent ein. Deshalb lohnt sich ein Blick in den Plantext und – falls unklar – eine kurze Bauvoranfrage mit Skizze. Auf diese Weise gewinnst du Planungssicherheit, bevor du dich auf detaillierte Grundrisse festlegst.

Beispiele für Haupt- und Nebenanlagen

Als Hauptanlagen gelten typischerweise: Wohnhaus, Anbau, Wintergarten (verglaster, beheizter Raum), massive Eingangsüberdachung mit Stützen, „Anbauten“ mit Dach. Nicht selten zählen auch Treppenhäuser mit Überdachung und Anlieferdocks als Hauptfläche, wenn sie funktional zum Gebäude gehören und bodenbezogen sind.

Bei den Nebenanlagen sind die Klassiker: Garage und Carport (jeweils voll anrechenbar), offene Stellplätze (häufig anrechenbar, je nach Plantext), Gartenhaus oder Geräteschuppen, überdachte Terrassen, fest installierte Müll- und Fahrradboxen, Außentreppen, Rampen, Laderampen, Überfahrten mit Dach, Technikschächte. Vorsicht bei „leichten Überdachungen“ wie Pergolen: ohne Dachhaut oft nicht anrechenbar, mit Dachhaut meist doch. Unüberdachte Terrassen in Geländehöhe sind häufig GRZ‑neutral, aber für Regenwassergebühren relevant.

GRZ vs. GFZ vs. BMZ — Unterschiede verständlich erklärt

GRZ, GFZ und BMZ messen unterschiedliche Dinge und lösen unterschiedliche Planungsfragen. Die GRZ begrenzt die überbaute Bodenfläche. Sie entscheidet, wie groß deine footprints sein dürfen und wie dicht du den Boden mit baulichen Anlagen belegst. Eine hohe GRZ ermöglicht größere Gebäudegrundrisse oder mehr anrechenbare Nebenanlagen – aber nur bis zur Kappungsgrenze und im Rahmen des Baufensters.

Die GFZ (Geschossflächenzahl) steuert die Summe der Geschossflächen aller Vollgeschosse bezogen auf die Grundstücksfläche. Eine GFZ von 1,0 heißt: Die Fläche aller Vollgeschosse zusammen entspricht der Grundstücksfläche. Mit hoher GFZ darfst du mehr Geschosse bzw. mehr Nutzfläche stapeln – vorausgesetzt, Höhen und Abstandsflächen lassen es zu. GRZ und GFZ wirken zusammen: Ein schlanker Grundriss mit 0,25 GRZ und 2 Vollgeschossen kann die gleiche Bruttogeschossfläche aufweisen wie ein breiterer Grundriss mit 0,35 GRZ und 1,5 Geschossen.

Die BMZ (Baumassenzahl) ist die Volumen‑Kennzahl, wichtiger in Gewerbe- und Mischgebieten oder bei kernstädtischen Situationen. Sie bezieht die Baumasse (Kubatur) auf die Grundstücksfläche. Während GRZ und GFZ Flächen regeln, zielt die BMZ auf die Raumwirkung und das dreidimensionale Volumen. In reinen und allgemeinen Wohngebieten dominieren GRZ und GFZ; in Kerngebieten oder besonderen Entwicklungsgebieten kann die BMZ den Ausschlag geben.

Für die Praxis heißt das: Prüfe zuerst, welcher Kennwert im B‑Plan „der Flaschenhals“ ist. Du kannst eine komfortable GRZ haben, aber eine niedrige GFZ, die die Nutzfläche begrenzt. Oder eine moderate GRZ, aber strenge Abstandsflächen oder Traufhöhen, die deine Geschossigkeit drücken. Ein Konzept, das GRZ, GFZ, Höhen und Baufenster zusammen denkt, verhindert Planungs‑Iterationen und schützt dein Budget.

Zulässige Überschreitungen und Genehmigungsverfahren

Die BauNVO erlaubt unter bestimmten Bedingungen, die GRZ für Nebenanlagen und Stellplätze zu überschreiten. In §19 Abs. 4 heißt es, dass die Grundflächenzahl „durch die Grundflächen der Nebenanlagen und Stellplätze … bis zu 50 Prozent überschritten werden“ darf; gleichzeitig gilt im Regelfall eine absolute Obergrenze – die Kappungsgrenze – von 0,8. Viele Gemeinden übernehmen diese Logik in den B‑Plan, teilweise mit zusätzlichen Feinregeln (z. B. bestimmte Quadratmeter‑Limits je Stellplatz).

In der Praxis gibt es drei Wege: Erstens, der B‑Plan erlaubt die Überschreitung ausdrücklich. Dann rechnest du die zusätzlichen Nebenanlagenflächen bis zum zulässigen Maß ein – ohne gesonderte Befreiung, aber mit Nachweis im Bauantrag. Zweitens, der Plan schweigt zur Überschreitung. Dann greift unmittelbar die BauNVO; die meisten Bauämter akzeptieren die 50‑Prozent‑Logik plus Kappung, wenn deine Nebenanlagen bauplanungsrechtlich zulässig sind. Drittens, der B‑Plan schränkt die Überschreitung ein oder schließt sie aus; dann brauchst du eine Befreiung nach §31 BauGB, die nur bei städtebaulicher Vertretbarkeit, Wahrung nachbarlicher Belange und ggf. Kompensationsmaßnahmen erteilt wird.

Das Genehmigungsverfahren ist überschaubar, aber du solltest es strategisch angehen. Definiere zunächst das Basishaus innerhalb von GRZ I. Plane dann die Nebenanlagen – Garage/Carport, Stellplätze, Terrassendach – und berechne transparent die Überschreitungsfläche. Reiche die Summe als Anlagenliste mit Flächenangaben ein. Markiere im Lageplan alle anrechenbaren Flächen und verweise im Textteil auf §19 Abs. 4 BauNVO sowie auf die Textnummern des B‑Plans. Bei Befreiungen liefere eine kurze Begründung: städtebauliche Einfügung, geringe visuelle Wirkung, notwendige Stellplätze, Einhaltung der Entwässerungsanforderungen (z. B. Versickerung oder Retentionsmulden) und fehlende Beeinträchtigung von Bäumen oder Grünzügen.

Zeitlich kalkulierst du für kleine Vorhaben in der Regel wenige Wochen bis zur Entscheidung, für größere oder konfliktträchtige Nebenanlagen etwas länger. Ein Bauvorbescheid ist sinnvoll, wenn du ein Grundstück erst kaufen willst oder mehrere Varianten prüfen musst. So erfährst du früh, ob die Gemeinde deine überschreitenden Nebenanlagen mitträgt.

Absolute und relative Kappungsgrenze

Die relative Kappungsgrenze ist die 50‑Prozent‑Regel aus §19 Abs. 4: Du darfst die GRZ mit Nebenanlagen um bis zu 50 Prozent des GRZ‑Werts überschreiten. Aus 0,3 wird 0,45, aus 0,4 wird 0,6. Die absolute Kappungsgrenze deckelt die Summe – häufig bei 0,8. Diese doppelte Kappung sorgt dafür, dass auch mit vielen Nebenanlagen eine maßvolle Bodenüberdeckung bleibt.

Ein Rechenblick in die Praxis: Bei GRZ 0,2 auf 800 m² Grundstück hast du 160 m² Basishaus‑Fläche. Mit 50 Prozent Überschreitung wären 0,3 zulässig, also 240 m². Diese 80 m² Zusatzfläche darfst du für Nebenanlagen nutzen. Eine Doppelgarage (36 m²), ein Carport (18 m²) und zwei Stellplätze (z. B. 25 m² zusammen) addieren sich auf 79 m² – passt schlicht. Bei GRZ 0,6 auf 600 m² sind 360 m² Basishaus möglich, plus 50 Prozent wären rechnerisch 0,9 (540 m²). Die absolute Kappung 0,8 begrenzt auf 480 m². Damit bleiben 120 m² Nebenanlagen möglich. Dieser Mechanismus ist besonders in kompakteren Quartieren relevant, wo Nebenanlagen sonst überhandnehmen würden.

Praktische Bedeutung für Kauf, Planung und Marktwert

Für Käufer und Bauherren ist die GRZ ein Werttreiber. Eine höhere GRZ erlaubt eine größere bebaute Fläche, was mehr Nutzfläche pro Grundstück ermöglicht – entweder als größerer Grundriss oder als mehr Nebenanlagen (z. B. Doppelgarage, überdachte Terrasse). Mehr Potenzial bedeutet in der Regel auch einen höheren Marktwert. Auf dem Neubau‑Markt sind Käufer bereit, für ein Grundstück mit GRZ 0,3 gegenüber GRZ 0,2 mehr zu zahlen, weil sich Gestaltungsspielräume und funktionale Qualität erhöhen.

In der Planung entscheidet die GRZ darüber, wie du den Grundriss entwickelst. Ein Bungalow mit 140 m² braucht eine größere GRZ als ein zweigeschossiges Haus mit gleicher Wohnfläche. Ist die GRZ knapp, löst du das über Geschossigkeit (GFZ), nicht über Ausdehnung. Dabei spielen Höhen und Abstandsflächen mit: Ein schlankes Haus „in die Höhe“ ist oft besser als ein breiter Baukörper, der den Garten zerschneidet und Außenräume vernichtet.

Die GRZ macht zudem Vorgaben für das Regenwassermanagement. Mehr überdachte Fläche bedeutet mehr Niederschlagswasser, das abgeleitet, zurückgehalten oder versickert werden muss. Das beeinflusst Grundstücksentwässerung, Rigolen, Zisternen und Gebühren. Manche Kommunen erheben Niederschlagswassergebühren nach versiegelter Fläche. Eine verdichtete Nebenanlagenplanung kann Kosten erhöhen – oder, klug geplant, mit Gründächern, Versickerungsmulden und teilversickerungsfähigen Belägen entschärft werden.

Auch im Wiederverkauf ist die GRZ wichtig. Ein bestehendes Haus mit großer Grundfläche, aber noch unausgeschöpfter Nebenanlagen‑Überschreitung, bietet Reserven für Carport, Gartenhaus oder Terrassendach – ein Verkaufsargument. Umgekehrt sind Grundstücke mit ausgereizter GRZ weniger flexibel und für Käufer mit Sonderwünschen weniger attraktiv. Werthaltig ist eine sauber dokumentierte GRZ‑Situation im Exposé: Lageplan mit Angabe „GRZ ausgeschöpft zu X Prozent“, listet vorhandene und mögliche Nebenanlagen. Das schafft Vertrauen.

Für Investoren spielt die GRZ mit GFZ zusammen. Eine moderate GRZ und hohe GFZ ermöglicht kompakte footprints mit mehreren Geschossen – gut für Mehrfamilienhäuser oder Reihenhäuser. Eine höhere GRZ mit niedriger GFZ hingegen begünstigt flache Typologien, z. B. eingeschossige Gewerbehallen mit großen Nebenflächen (Parken, Laderampen). In beiden Fällen ist die Befreiungsbereitschaft der Gemeinde ein stiller Wert: Ein Standort mit kooperativem Bauamt und klarer Satzungspraxis ist planungssicherer und damit wirtschaftlich attraktiver.

Checkliste vor Grundstückskauf

- Bebauungsplan und Plantext prüfen: GRZ‑Wert, GFZ, ggf. BMZ, Baugrenzen/Baulinien, Höhen; explizite Regeln zu Nebenanlagen, Stellplätzen und Überschreitung nach §19 Abs. 4 BauNVO.

- Maßgebliche Grundstücksfläche klären: Straßenbegrenzungslinie, geplante Straßenaufweitungen, Abtretungen; bei Unsicherheit kurze Bauvoranfrage stellen.

- Baulastenverzeichnis einsehen: Wege‑, Stellplatz‑, Abstandsflächen‑ oder Leitungsrechte, die die nutzbare Grundfläche einschränken können.

- Flurkarte, Kataster und Luftbild checken: Baufenster, Nachbarbebauung, Topografie; über GIS sehen, ob Wasser‑, Natur‑ oder Denkmalschutz betroffen ist.

- Entwässerung und Regenwasserkosten kalkulieren: Versiegelungsgrad, Versickerungsauflagen, Retentionsvolumen; Gebührenmodell der Kommune prüfen.

- Nebenanlagenbedarf definieren: Garage/Carport, Stellplätze, Terrassendach, Gartenhaus – reicht die GRZ (inkl. Überschreitung) dafür aus?

- Gesprächstermin mit dem Bauamt ansetzen: Auslegung zu Terrassen, Pergolen, Stellplätzen, Dachüberständen; Befreiungschancen und „Vorbescheid“ abfragen.

- Nachbarschafts- und Marktcheck: Übliche Bauweise, Werthaltigkeit, ob GRZ‑Reserve als Verkaufsargument wirkt; ggf. Gutachter beiziehen.

Häufige Fehler und Fallstricke

Ein häufiger Fehler ist die Verwechslung von GRZ und GFZ. Wer von einer großzügigen GFZ auf eine freie Grundfläche schließt, tappt schnell in die Falle: Die GRZ begrenzt die bebaute Bodenfläche, nicht die Geschossfläche. Ergebnis sind zu breite Grundrisse, die im Baufenster oder an der GRZ scheitern. Umgekehrt führen schlanke Grundrisse ohne Blick auf GFZ und Traufhöhen zu verschenkter Nutzfläche.

Zweiter Klassiker: Die Anrechnung von Terrassen, Stellplätzen und Carports wird zu spät geklärt. Viele B‑Pläne sehen eine 50‑Prozent‑Überschreitung vor, aber nur für Nebenanlagen – und häufig mit Deckel. Wer Terrassen zu großzügig überdacht oder Carports addiert, ohne die Überschreitung zu dokumentieren, macht im Bauantrag Rückwärts‑Salto. Frühzeitig die Liste der Nebenanlagen festzurren, Flächen addieren, sauber kennzeichnen.

Drittens: Die „maßgebliche Grundstücksfläche“ wird falsch angesetzt. Abtretungen für Straßen oder Grünzüge, Gewässerrandstreifen, Bauverbotszonen und Baulasten reduzieren die Basisfläche. Ein Kauf auf Basis der Flurstücksgröße, ohne diese Abzüge, führt zu Fehlkalkulationen. Prüfe immer Plantext, Kartenauszüge und Bauamt‑Hinweise.

Viertens: Abstandsflächen und Baufenster werden unterschätzt. Selbst wenn GRZ noch Luft hat, kann das Haus an Abständen scheitern. Mit einem realistischen Box‑Modell (Länge/Breite/Höhe) und Abstandsflächenprüfung verhinderst du Planänderungen in späten Phasen. Dazu gehört die Prüfung von Baulinien und Baugrenzen, die den Grundriss zusätzlich fixieren.

Fünftens: Entwässerung wird unterschätzt. Eine Erhöhung der GRZ pro Forma wirkt schick, aber die Regenwasserbewirtschaftung kann teuer werden. Rigolen, Retentionsdächer, Zisternen und gedrosselte Ableitung kosten Fläche und Geld. Plane die Entwässerung parallel zur GRZ‑Ausnutzung – und nutze versickerungsfähige Beläge dort, wo sie zulässig sind.

Sechstens: Überschreitungen ohne juristische Basis. Manche Vorhabenträger rechnen selbstverständlich mit +50 Prozent, obwohl der B‑Plan die Überschreitung einschränkt oder besondere Bedingungen enthält (z. B. nur Stellplätze, nicht Carports). Ohne präzise Textauswertung riskierst du Ablehnung. Im Zweifel beantrage frühzeitig eine Befreiung mit sachlicher Begründung.

Siebtens: Fehlender Dialog mit dem Bauamt. Vieles ist Auslegungssache: ob Pergola als Dach gilt, ob Laubengänge zählen, ob Poolhauben angerechnet werden. Wer hier zu spät fragt, bekommt Auflagen oder muss umbauen. Eine schlanke Voranfrage spart Zeit und Geld – und baut Vertrauen auf.

Achtens: Kein Blick auf Wertermittlung. Eine GRZ‑Reserve ist ein Asset. Wer sie nutzt, steigert Funktion und Wert. Wer sie dokumentiert, steigert Verkaufstransparenz. In Verhandlungen um den Kaufpreis ist der Nachweis „GRZ‑Reserve X m²“ ein starkes Argument; umgekehrt ist eine bereits ausgereizte GRZ ein Preis‑Dämpfer.

Wie man das Bauamt richtig befragt

Geh mit einem klaren, respektvollen Plan in das Gespräch. Bereite einen Lageplan mit grobem Gebäude‑Footprint, den geplanten Nebenanlagen (Garage, Carport, Stellplätze, Überdachungen) und einer einfachen Flächenliste vor. Verweise im Anschreiben auf den B‑Plan (Plan‑Nr., Datum, Textziffern) und auf §19 Abs. 4 BauNVO. So zeigst du, dass du die Spielregeln kennst und auf Augenhöhe kommunizierst.

Formuliere gezielte Fragen statt Allgemeinplätze. Etwa: „Zählt eine unüberdachte Terrasse auf Gelände mit 15 cm Stufe in Ihrer Praxis zur GRZ?“ oder „Dürfen Stellplätze in der Überschreitung mitgezählt werden, wenn die Anzahl über der Stellplatzsatzung liegt?“ Bitte außerdem um schriftliche Bestätigung oder eine kurze E‑Mail‑Zusammenfassung. So sicherst du die Auskunft, kannst sie dem Bauherrn‑Team weitergeben und reduzierst Missverständnisse im Antrag.

Extra-Tipp: Vorab-GIS-Prüfung, Regenwasserkosten kalkulieren, Verhandlungsstrategie beim Bebauungsplan

Nutze vorab GIS‑Portale deiner Stadt/Kommune: Bebauungspläne, Luftbilder, Lärmkarten, Höhenmodelle, Wasser‑ und Naturschutzlayer. Mit wenigen Klicks siehst du, ob ein B‑Plan existiert, wie Baufenster geschnitten sind und ob Schutzgebiete die maßgebliche Fläche schmälern. Luftbilder helfen, typische Nebenanlagen in der Nachbarschaft zu erkennen – ein Indikator, wie streng (oder flexibel) die Gemeinde Nebenanlagen in der GRZ handhabt.

Kalkuliere früh die Regenwasserkosten. Jede zusätzliche Überdachung erhöht die abflusswirksame Fläche. Prüfe, ob die Kommune Gebühren nach versiegelten Flächen abrechnet, und ob Versickerung auf dem Grundstück gefordert ist. Eine Zisterne kann Gebühren senken und Bewässerung sichern, Retentionsdächer glätten Abflussspitzen. Plane Gründächer auf Carports oder Terrassendächern, wenn sie in der Gemeinde als Entsiegelungsmaßnahme anerkannt sind – das kann dir in der Befreiung helfen.

In der Bebauungsplan‑Beteiligung kannst du sachlich verhandeln. Kleine, konkrete Wünsche sind erfolgversprechend: Umgruppierung, damit bestimmte Nebenanlagen der Überschreitung zugerechnet werden; Klarstellung, dass unüberdachte Terrassen GRZ‑neutral sind; Anhebung der maximalen Überschreitung für Stellplätze bei nachgewiesener Versickerung. Alternativ kannst du eine Bauvoranfrage mit Varianten stellen und die städtebauliche Verträglichkeit deiner Lösung belegen – mit Visualisierungen, Entwässerungskonzept und Schattenwurf. Gemeinden honorieren gut aufbereitete, nachbarschaftsverträgliche Vorschläge häufiger als du denkst.

Eine gezielte Verhandlungsstrategie kombiniert Fachlichkeit und Gemeinwohl: Biete an, Carports zu begrünen, Baumstandorte zu respektieren, Retentionsvolumen herzustellen oder öffentliche Wegeverbindungen aufzuwerten. So zeigst du, dass deine GRZ‑Nutzung nicht nur privates Interesse bedient, sondern dem Quartier gut tut. Das erhöht die Chance, dass Planer und Gremien deiner Bitte um Klarstellung, Ausnahme oder Befreiung folgen.

Zum Abschluss zwei häufige Kernfragen: Was bedeutet GRZ genau? Sie ist die Dezimalzahl im Bebauungsplan, die den maximalen Anteil deiner Grundstücksfläche definiert, der überbaut werden darf. Wie berechnest du die zulässige Grundfläche? Multipliziere Grundstücksfläche × GRZ; Beispiel: 600 m² × 0,2 = 120 m². Darf man die GRZ überschreiten? Ja, unter Bedingungen – bis zu 50 Prozent für Nebenanlagen, in Summe meist gedeckelt auf 0,8, mit Genehmigung bzw. Planbasis. Wer legt sie fest? Deine Gemeinde im Bebauungsplan; die rechtliche Grundlage ist die BauNVO (§19).

Und zählt Haus, Garage, Terrasse? Das Haus immer; Garagen/Carports und Gartenhäuser fast immer als Nebenanlagen; Terrassen je nach Ausführung. Unterschied GRZ/GFZ? GRZ regelt die überdeckte Bodenfläche, GFZ die Geschossfläche aller Vollgeschosse bezogen auf die Grundstücksfläche. Wie erkennst du die maßgebliche Grundstücksfläche? Maßgeblich ist das Bauland hinter der Straßenbegrenzungslinie (oder die tatsächliche Grenze, wenn nicht festgesetzt). Brauchst du einen Architekten? Nicht zwingend, aber er hilft bei Auslegung, Rechenlogik und Bauamtskommunikation. Vor dem Kauf solltest du B‑Plan, Flurkarte, Baulastenverzeichnis und BauNVO‑Auszüge prüfen lassen – und idealerweise per Voranfrage absichern, was wirklich baubar ist.