Profil (Strömungslehre): Formen, Wirkung, Praxis

Was ist ein Profil? Grundbegriffe kurz erklärt

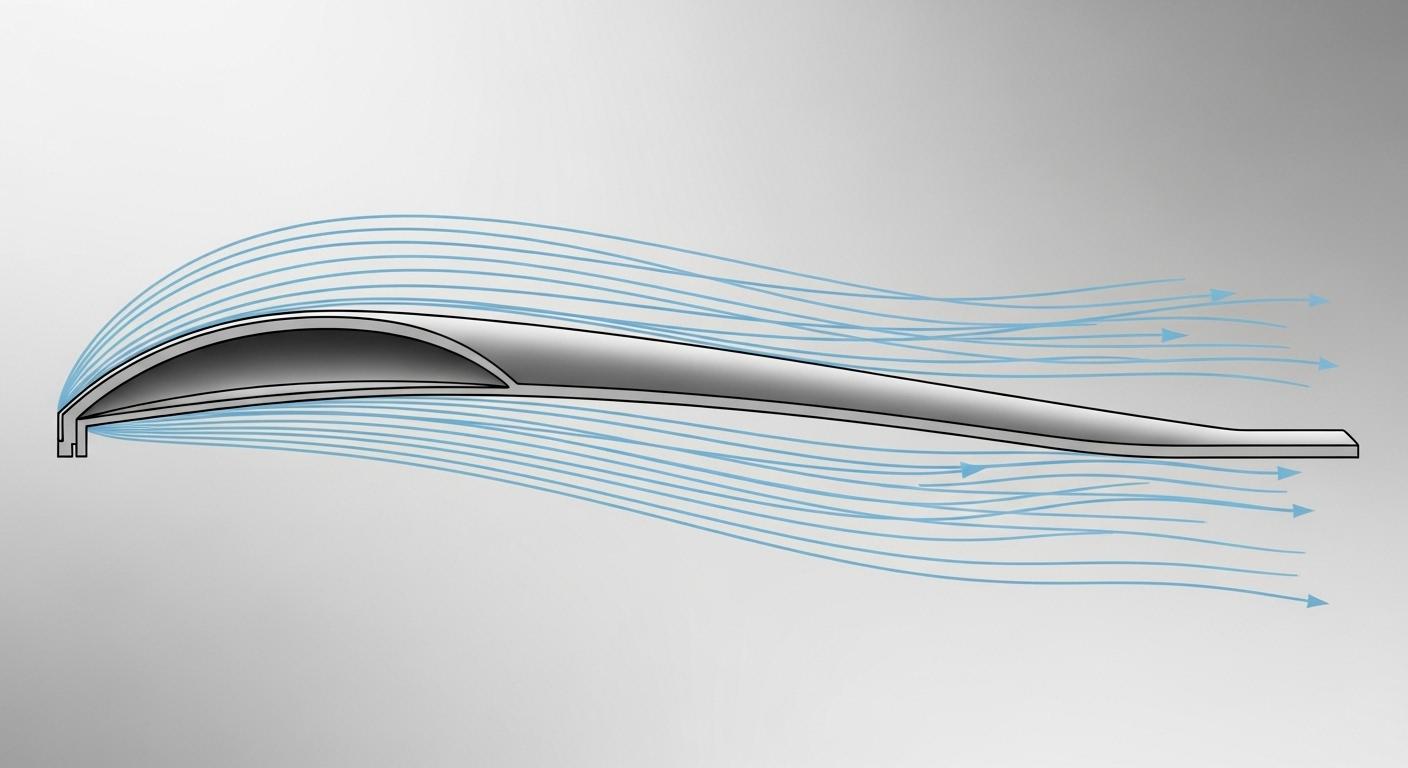

Ein Profil ist der zweidimensionale Querschnitt eines Körpers, der von einer Strömung umflossen wird – klassisch ein Airfoil einer Tragfläche, aber auch Propellerblatt, Rotor- oder Turbinenschaufel. Über seine Form bestimmst du, wie sich die Strömung umleitet, wo Unterdruck entsteht und wie viel Auftrieb und Widerstand auftreten. Kleinere Unterschiede in der Kontur haben oft überraschend große Effekte. Klingt nüchtern, ist aber der Stoff, aus dem Reiseleistung, Reichweite und Gutmütigkeit gemacht sind.

Profile werden über ihre Geometrie beschrieben (Wölbung, Dicke, Nasenradius) und über aerodynamische Kennzahlen bewertet (cA, cW, cM). Du triffst die Profilwahl immer im Kontext von Reynoldszahl (Re), Machzahl (Ma) und Oberflächengüte. Ein Profil, das im Windkanal glänzt, kann draußen gegen Rauheit und Insektenfilm verlieren. Und keine Sorge: Du musst nicht CFD‑Guru sein – ein guter Blick aufs Polardiagramm und ein paar Faustregeln bringen dich schnell auf Kurs.

Geometrie: Profiltiefe, Wölbung, Dicke, Nasenradius, Rücklagen

Die Geometrie ist dein Werkzeugkasten. Die Profiltiefe (Sehne) ist die Referenzlänge für die Kennzahlen; größer heißt mehr Fläche je Spannweite und meist mehr cA pro Grad Anstellwinkel. Die Profilwölbung – die Krümmung der Mittellinie – verlagert den Druckschwerpunkt und bestimmt den Nullauftriebswinkel: Mehr Wölbung bedeutet mehr Auftrieb bei null Grad, aber auch oft ein kräftigeres negatives Moment um das Viertel der Profiltiefe.

Die Dicke entscheidet über Struktur, Raum für Holme und die kritische Machzahl. Dickere Profile sind stabiler und oft gutmütiger, zahlen aber mit etwas mehr cW. Der Nasenradius prägt das Anströmen: Eine rundere Nase verzögert die Ablösung, ermöglicht höhere cA,max und sorgt für weicheren Stall. Zu spitz ist nur im Labor hübsch.

Mit Rücklagen bezeichnest du Positionen von Dickenmaximum und maximaler Wölbung. Nach hinten verlagerte Dickenrücklage kann Widerstand im transsonischen Bereich senken; eine weiter vorn liegende Wölbungsrücklage unterstützt frühe Druckerholung – wichtig für Low‑Re und gutmütiges Abreißen. Kleine Verschiebungen verändern die Grenzschicht erstaunlich stark.

Aerodynamik: Auftrieb, Widerstand, Moment, Polare

Auftrieb entsteht aus Druckunterschieden durch Beschleunigung und Umlenkung der Strömung. Die Oberseite saugt, die Unterseite drückt – beides zählt, die Summe macht den cA. Widerstand kommt aus Reibung, Form- und Stauwiderstand; laminar fließt glatter, aber ist empfindlich. Der Momentenbeiwert cM beschreibt, wie stark das Profil nicken will. Bei gewölbten Profilen ist cM typischerweise negativ, was Trimmkräfte erfordert.

Die Polare ist dein aerodynamischer Personalausweis: cA über cW und cM über Anstellwinkel. Du liest daraus Reise‑Sweetspots, cW,min, die Gleitzahl E = cA/cW und die Stallgrenze cA,max. Zwischen Theorie und Praxis liegt die Oberfläche: Schon eine Mückenfront verschiebt die Polare spürbar – besonders bei Laminarprofilen.

Profilarten und typische Einsatzbereiche

Profile kommen in vielen Geschmacksrichtungen – von pfeffrig‑symmetrisch bis sahnig‑laminar. Es gibt keinen heiligen Gral, nur gute Passung.

Symmetrisch, halbsymmetrisch, flache Unterseite, Normal‑, Keulen‑, S‑Schlag

Symmetrische Profile erzeugen bei null Grad keinen Auftrieb und haben nahezu cM ≈ 0. Sie sind beliebt bei Kunstflug und Leitwerken, weil sie neutral trimmen. Halbsymmetrische Profile geben etwas Auftriebsvorsprung bei moderater Trimmkraft – ein Kompromiss für Allrounder.

Profile mit flacher Unterseite sind baulich praktisch und liefern bei geringen Anstellwinkeln netten Boden‑Effekt, aber die Aerodynamik ist nicht automatisch besser; die Oberseite macht weiterhin die Musik. Normale (konventionelle) Profile haben moderate Wölbung und Dicke – robust, gutmütig, breit einsetzbar.

Keulenprofile (mit „Beule“ an der Unterseite) erhöhen die Wölbung ohne übermäßigen Dickenaufbau – nützlich, wenn du Auftrieb bei kleiner Bauhöhe brauchst. S‑Schlag‑Profile integrieren eine invertierte Wölbung, damit sich das negative Moment reduziert; beliebt bei Seglern mit klappenreichem Flügel, um Trimmverluste klein zu halten.

Laminar‑, transsonisch/superkritisch, Überschall‑Profile

Laminarprofile strecken die laminare Laufstrecke, um den Reibungswiderstand zu senken. Sie erfordern sehr glatte Oberflächen, präzise Formtreue und sorgfältige Sauberkeit. Superkritische Profile verflachen die Oberseitensogspitze, verzögern lokale Überschallfelder und schwächen Stoß‑Ablöse‑Pakete – ein Muss in der Transsonik. Überschallprofile sind dünn, keiliger, mit kleiner Wölbung; sie minimieren Wellenwiderstand und benötigen oft Pfeilung und Volumen‑Disziplin über den Flügel.

Reynoldszahl und Machzahl: Warum sie das Profilverhalten bestimmen

Re und Ma sind die zwei Koordinaten deiner Profilwelt. Re sagt dir, wie zäh die Strömung relativ zur Trägheit ist. Ma erzählt, ob Kompressibilität ins Spiel kommt. Beide zusammen bestimmen, ob dein Profil seine versprochenen Werte erreicht.

Unterkritisch vs. überkritisch, Grenzschicht, Ablöseblase

Unterkritisch nennst du Re‑Bereiche, in denen die Grenzschicht lange laminar bleibt und daher empfindlich ist. Überkritisch heißt, die Strömung wird früh turbulent, was robust gegen Rauheit ist, aber Reibung kostet. Kritisch ist der Übergang selbst – oft in Form einer Ablöseblase: Laminar löst die Strömung kurz ab, wird turbulent, legt sich wieder an. Das erhöht cW deutlich und senkt cA,max.

Im Low‑Re‑Reich (Modellflug, kleine UAVs, Außenflügel) ist die Ablöseblase der heimliche Endgegner. Du bekämpfst sie mit mehr Wölbung, etwas Dicke und gezieltem Turbulator. Im High‑Re‑Bereich (Segelflug, GA‑Wings) lohnt die laminare Strecke – solange die Oberfläche top ist. Am Ende zählt die kontrollierte Umschlaglage mehr als Wunschdenken.

Inkompressibel, subsonisch, transsonisch, Überschall

Inkompressibel heißt: Dichte nahezu konstant, üblicherweise bei Ma < 0,3. Subsonisch bis ~0,7 sind klassische Airfoil‑Spielwiesen mit laminarer Optimierung. Transsonisch (ca. 0,7–1,2) bringt lokale Überschallfelder und Verdichtungsstöße; superkritische Profile verzögern den Stoß und halten cW im Zaum. Überschall verlangt scharfe Konturen und kleine Dicken, weil Wellenwiderstand dominiert – die Druckverteilung folgt nun Stoß‑ und Expansionsfächern, nicht länger allein der Kurvenlieblichkeit.

Leistungskennzahlen verstehen und nutzen

Kennzahlen sind keine Zierde. Sie helfen dir, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, statt in Marketingkurven zu schwimmen. Wichtig ist, sie im richtigen Re/Ma‑Fenster zu lesen.

cA, cW, cM, Gleitzahl E, Nullauftriebswinkel, cA,max

cA und cW skalieren Kräfte auf Staudruck und Profiltiefe. cM gibt das Nickmoment, meist um 25 % Profiltiefe. Der Nullauftriebswinkel ist der Anstellwinkel, bei dem cA = 0; er wandert mit Wölbung. Die Gleitzahl E = cA/cW ist dein Effizienzmaß, aber nur sinnvoll in Nähe deines Einsatz‑cA. cA,max markiert den Stallbeginn – höher ist nicht immer besser, wenn der Abfall abrupt ist. Lieber eine runde Stallkante statt brutaler Klippe.

Polardiagramm lesen: Reise, geringstes Sinken, Bestes Gleiten

Im Polardiagramm suchst du zuerst das Tal des cW bei moderatem cA – hier liegt meist der Reisepunkt. Dann die Steigung der cA‑cW‑Kurve: Maximale E verrät das beste Gleiten. Für geringstes Sinken brauchst du eine Kombination aus hohem cA bei moderatem cW; oft etwas links vom E‑Maximum. Schau auf cA,max und auf cM‑Verlauf: Ein stabiler Momentenverlauf erleichtert Trimm und Klappenabstimmung. Und prüfe die Verschiebung über Re – deine realen Bedingungen zählen.

Profilwahl in der Praxis: Kriterien und Kompromisse

Perfekte Profile gibt’s nicht. Es gibt passende Profile für deine Mission. Schreib dir zuerst die Rahmenbedingungen auf, dann trimme die Auswahl auf Einsatz‑cA und Oberflächenrealität.

Anwendung, Oberflächengüte, Bauhöhe, Klappen‑Eignung

Dein Einsatz bestimmt die Musik: Langstrecke braucht E‑Bandbreite, Steigen verlangt freundliches High‑cA. Wenn du keine perfekte Oberfläche garantieren kannst, wähle ein weniger empfindliches Profil – lieber 2 % E‑Verlust im Labor als 10 % in der Luft. Bauhöhe limitiert Dicke; Struktur will Volumen, aber Aerodynamik hasst unnötigen Buckel.

Klappen‑Eignung ist Gold wert: Ein Profil mit sauberem Klappenwirksamkeits‑Verhalten und moderatem cM erleichtert Landeklappen, Speed‑Klappen und Wölbklappen. Achte darauf, dass das Dickenmaximum und die Druckrücklage die Spaltströmung unterstützen, nicht würgen. Bei flaperons oder großen Ausschlägen hilft ein größerer Nasenradius gegen frühes Abreißen.

Low‑Re‑Tipps: Dicke, Wölbung, Turbulatoren

Low‑Re‑Anwendungen profitieren von etwas mehr Wölbung und moderater Dicke mit früherer Druckerholung. Dünn ist nicht automatisch gut: Zu dünn fördert lange laminare Plateaus mit böser Ablöseblase. Ein gezielter Turbulator (z. B. 1–2 % dicke Rauhklebeleiste bei 5–15 % Profiltiefe) kann die Umschlaglage fixieren und den Widerstand in der Praxis senken, auch wenn er im Labor cW leicht erhöht. Faustregel: Stabiler turbulenter Anschluss schlägt unzuverlässige Laminarträume.

Entwurf und Entwicklung: Von Katalogen zu CFD

Du musst das Rad nicht neu erfinden – aber du solltest wissen, was die Kürzel bedeuten und wie moderne Tools dir helfen. Von NACA bis XFOIL ist es ein Spaziergang mit Tiefgang.

NACA, Göttinger, Eppler/Wortmann, HQ – was die Codes bedeuten

NACA‑Serien sind historische Standards: NACA 4‑, 5‑, 6‑Serien kodieren Wölbung, Lage und Dickenverlauf. Die 6er zielen auf laminare Plateaus in definierten cA‑Bereichen. Göttinger‑Profile waren frühe Allrounder, robust und gutmütig. Eppler und Wortmann entwickelten systematisch Laminarprofile und Low‑Re‑Spezialisten; ihre Kataloge bieten Polaren über breite Re‑Spannen. HQ‑Profile (Horstmann/Quast) sind bei Seglern beliebt – ausgewogene E, angenehmes Moment, klappentauglich.

Kürzel sind kein Qualitätsstempel. Sie helfen dir, die Philosophie zu erkennen: Wo liegt die Wölbung, wie scharf ist die Nase, wie spät die Dickenrücklage? Schau immer in die Polare für dein Re‑Fenster.

Moderne Entwurfswege: Inverse Methoden, XFOIL, RANS/Optimierung

Inverse Methoden starten mit einer Wunsch‑Druckverteilung und berechnen die Kontur – perfekt, um Stoßpeaks zu glätten oder Umschlagstellen zu setzen. XFOIL ist der Klassiker für 2D‑Analyse mit Grenzschicht‑Modell inklusive Ablöseblase. Es ist schnell, aber idealisiert; Oberflächenfehler musst du händisch berücksichtigen. RANS‑CFD liefert 2D/3D‑Lösungen inklusive viskoser Effekte und Kompressibilität – nützlich für Transsonik und für Klappen/Spaltgeometrie. Heutige Optimierer koppeln Geometrie‑Parameter mit Multi‑Objective‑Zielen: E‑Bandbreite, cM‑Limits, Stallgüte. Am Ende gilt: Validieren mit Windkanal oder Flugtest, denn die Realität ist der strengste Reviewer.

Anwendungen: Vom Flügel bis zur Turbinenschaufel

Wo Strömung an Kanten geleitet wird, herrscht Profilphysik. Du gestaltest Leistung, Geräusch und Lebensdauer mit der richtigen Kontur und der passenden Re/Ma‑Auslegung.

Flugzeuge, Rotorblätter, Propeller, Hydrofoils, Turbomaschinen

Flugzeugflügel wollen hohe E und gutmütigen Stall; Wölbklappen verlangen klappenfreundliche Druckverteilung. Rotorblätter leben radial in wechselnden Re und lokalen Ma; die Profile variieren über die Spannweite, oft von dicker Wurzel zu dünner Spitze. Propellerprofile sind auf hohe Anstellwinkel und geringe Re ausgelegt, mit Fokus auf Verzögerungsresistenz und Kavitation‑Vermeidung bei Marinepropellern.

Hydrofoils arbeiten mit Wasser, also hohen Re und Kavitation als Limit; Nase und Saugspitze werden deshalb moderat gehalten. Turbomaschinen nutzen spezielle Schaufelprofile für minimale Verluste in dicht gepackten Gittern; hier zählt Druckverhältnis, Spaltverlust und 3D‑Design (Endwand‑Kontrolle) mehr als die reine 2D‑Polare.

Sicher fliegen: Anstellwinkel, Stall und Gutmütigkeit

Sicherheit entsteht, wenn das Profil Fehler verzeiht. Du willst spüren, wann es zäh wird – nicht, wann es dich überrascht. Geometrie und Oberflächenzustand bestimmen, wie weich der Stall einsetzt.

Abreißverhalten, Nasenradius, Dicke und Rücklagen

Ein runderer Nasenradius verschiebt die Druckspitze nach hinten und erleichtert die Strömung beim Umlenken – gut für sanften Stall. Mehr Dicke stabilisiert die Grenzschicht über die Nase und gibt Strukturreserven, kann aber im Transsonischen stören. Eine vornliegende Wölbungsrücklage hilft bei früher Druckerholung und verhindert lange laminare Plateaus, die zur Ablöseblase neigen.

Gut zu wissen: Klappen erhöhen lokal die Wölbung. Wenn dein Grundprofil ein starkes negatives cM hat, musst du hinten kräftig trimmen – das kostet Leistung. Wähle daher Profile mit moderatem Moment oder S‑Schlag, wenn du viel mit Klappen arbeitest. Und halte die Nase sauber: Ein Fliegenfriedhof macht aus einem Laminarprofil einen kleinen Bremsschirm.

Extra-Tipp: Oberflächenpflege statt Leistungseinbruch

Eine glänzende Theorie nützt wenig, wenn Mücken draufkleben. Schon dünne Beläge verkürzen die laminare Strecke, erhöhen cW und verschieben die Polare. Ein weiches Mikrofasertuch und ein spritziger Wassernebel vor Start wirken Wunder. Konzentriere dich auf die vordere Drittelzone – dort entscheidet sich die Grenzschicht. Bei Seglern bringt das real messbare Meter pro Minute mehr Steigen und ein paar km/h extra auf Reise. Bonus: Du fühlst dich schneller – und das motiviert, sauber zu fliegen.

Extra-Tipp: Schnell‑Check der Re‑Tauglichkeit vor der Profilwahl

Mach den Reality‑Check, bevor du dich verliebst. Schätze Re ≈ V·t/ν ab: Geschwindigkeit V in m/s, Profildicke t oder Sehne als Längenmaß, kinematische Viskosität ν der Luft etwa 1,5·10⁻⁵ m²/s. Liegt deine Re unter ~5·10⁵, plane Low‑Re‑Profile, erhöhe Wölbung, akzeptiere etwas mehr Dicke und setze Turbulatoren gezielt. Oberhalb arbeitet Laminar‑Optimierung zuverlässiger – solange du die Oberflächengüte im Griff hast.

FAQ

Was ist ein Profil in der Strömungslehre?

Der Profilquerschnitt eines Körpers in Strömungsrichtung, der Auftrieb und Widerstand bestimmt, z. B. bei Tragflächen und Propellern.

Wodurch entsteht der Auftrieb am Profil?

Durch Druckunterschiede infolge Strömungsbeschleunigung und Umlenkung; die Oberseite saugt, die Unterseite drückt.

Welche Rolle spielt die Reynoldszahl?

Sie gibt das Verhältnis von Trägheits‑ zu Zähigkeitskräften an und entscheidet über Grenzschicht, Ablösung und Leistungsniveau.

Was bedeuten cA, cW und cM?

Das sind dimensionslose Auftriebs‑, Widerstands‑ und Momentenbeiwerte, bezogen auf Staudruck und Profiltiefe.

Was ist ein Laminarprofil?

Ein Profil, das lange laminare Laufstrecken und dadurch geringen Widerstand ermöglicht, aber empfindlich auf Rauheit reagiert.

Was unterscheidet superkritische Profile?

Sie dämpfen transsonische Verdichtungsstöße und Verzögerungen an der Oberseite, reduzieren Stoß‑Ablösung und Widerstand.

Warum ist der Nasenradius wichtig?

Er beeinflusst cA,max, den Umschlag und das Abreißverhalten; größere Radien fördern Gutmütigkeit.

Wie lese ich eine Profilpolare?

Suche cW,min (Reise), Emax = cA/cW (bestes Gleiten), cA,max (Stallgrenze) und den Nullauftriebswinkel.

Welche Profile eignen sich für Low‑Re‑Anwendungen?

Dünnere, stärker gewölbte Profile mit früherem Umschlag oder Turbulatoren; oft Low‑Re‑Spezialprofile.

Warum sind Oberflächen sauber und glatt zu halten?

Rauheit verkürzt die laminare Strecke, erhöht cW und verschiebt die Polare – es kostet Reichweite und Steigen.

Extra‑Tipp: Oberflächen‑Microcleaning vor jedem Flugtag

Gönn deinem Flügel eine 2‑Minuten‑Kur: Mit einem weichen Tuch die Nase und das vordere Drittel sanft reinigen, Insektenfilm wegwischen, Kanten kontrollieren. Das verlängert laminare Laufstrecken, senkt cW und rettet dir an warmen Tagen sichtbar Steigen. Ein kleiner Spray mit destilliertem Wasser im Hangar ist die wahrscheinlich günstigste Leistungssteigerung deiner Flotte.

Extra‑Tipp: Re‑Reality‑Check mit einfacher Faustformel

Nutze Re = V·t/ν als schnellen Vorab‑Filter. Bei kleinen Re unter ~5·10⁵ wähle Low‑Re‑Profile, akzeptiere eine robuste turbulente Anströmung und nutze Turbulatoren bewusst. Ab höherer Re lohnt Laminar‑Tuning – vorausgesetzt, du hältst Geometrie und Oberflächengüte im grünen Bereich. Plane für deinen typischen Einsatz‑cA, nicht für Laborspitzen. So bleibt dein Profil im Alltag so gut, wie die Kurve verspricht.